Le pillage du siècle : La spoliation des Arméniens dans l’Empire ottoman

Depuis des siècles, les Arméniens ont combattu pour leur indépendance et la restauration de leur État, luttant pour libérer leur patrie de la domination des empires ottoman et russe. Leur objectif était de reconstruire une Arménie forte en unifiant la nation arménienne dans son berceau historique, le Haut-Plateau arménien.

Après la guerre russo-turque de 1877-1878, la « Question arménienne » est devenue une partie intégrante de la « Question d’Orient ». Pour y répondre, l’Empire ottoman a mis en place diverses stratégies visant à affaiblir et à détruire progressivement les Arméniens, tant économiquement que matériellement, en recourant à des persécutions, des massacres et des expropriations répétées.

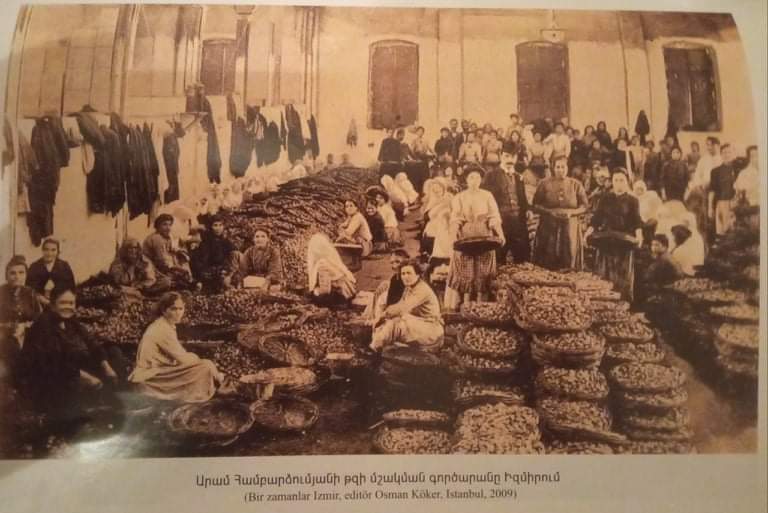

Malgré ces violences constantes, les Arméniens occupaient une place prépondérante dans l’économie ottomane, jouant un rôle clé dans le commerce et l’industrie.

Au début du XXe siècle, de nombreuses sources arméniennes et étrangères témoignaient encore de la puissance économique des Arméniens.

Dans un mémorandum adressé au ministère français des Affaires étrangères le 12 juin 1917, Boghos Nubar Pacha, président de la Délégation nationale arménienne, indiquait que les Arméniens contrôlaient 60 % du commerce des importations, 40 % des exportations et plus de 80 % du commerce intérieur.

Dans les six provinces arméniennes (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Kharpert, Sivas), ils détenaient entre 69 et 86 % des secteurs du commerce, de l’industrie et de l’artisanat.

De plus, les écoles arméniennes, entièrement financées et gérées par leurs communautés, représentaient plus de 80 % de l’ensemble des établissements scolaires du pays.

Le 16 octobre 1920, le journal new-yorkais « Kotchunak Hayastani », dans un article intitulé « La situation à Bursa », rapportait qu’avant 1915, 40 des 50 manufactures de soie de Bursa et de ses environs appartenaient aux Arméniens.

D’autres sources, arméniennes et étrangères, attestent également qu’à Erzurum (Karin), les Arméniens possédaient plus des deux tiers des 3 000 magasins de la ville. Par ailleurs, M. Vrotenko écrivait déjà en 1835 : « Les marchands les plus fortunés des villes de l’intérieur de l’Asie Mineure sont des Arméniens. »

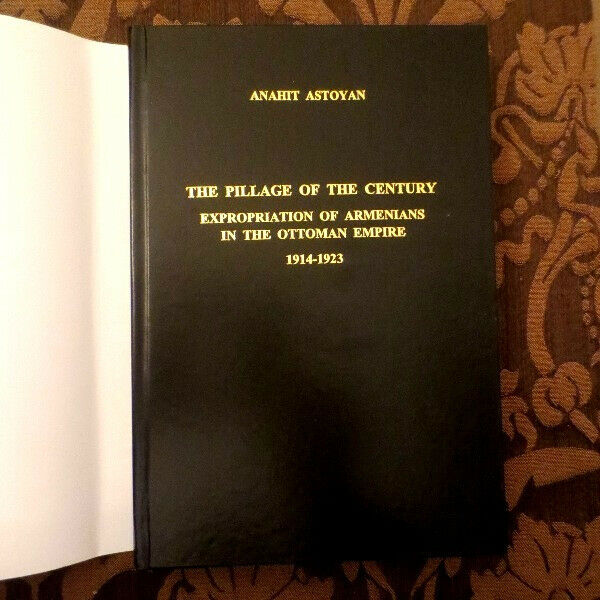

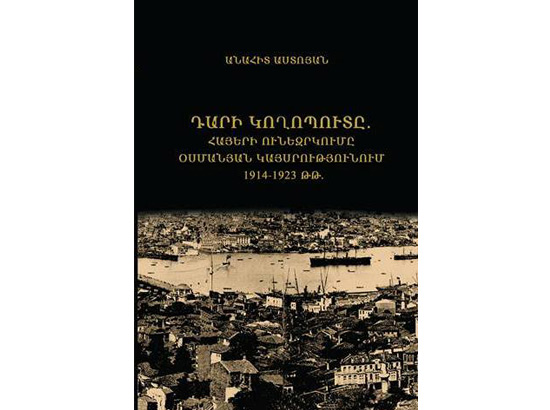

L’une des rares études consacrées aux pertes matérielles subies par les Arméniens à la suite du génocide de 1915 est celle d’Anahit Astoyan : « Le pillage du siècle : la spoliation des Arméniens dans l’Empire ottoman, 1914-1923 », publiée à Erevan en 2013.

Cet ouvrage exceptionnel, basé sur des archives officielles, des témoignages arméniens, turcs et étrangers ainsi que sur des articles de presse, met en lumière le pillage méthodique et la confiscation des biens arméniens orchestrés par les autorités ottomanes et leurs alliés.

Voici quelques extraits marquants :

« Parmi les populations chrétiennes de l’Empire ottoman, les Arméniens se distinguaient par leur dynamisme, leur persévérance et leur savoir-faire. Ils occupaient une place centrale dans l’artisanat, le commerce et l’industrie, et constituaient les principaux contribuables de l’Empire.

Malgré cela, ils devinrent les victimes du pouvoir ottoman et de la population musulmane.

Par les persécutions et les massacres, les autorités ottomanes réussirent à briser la vitalité du peuple arménien, tandis que la population musulmane, profitant du chaos, les exterminait et pillait leurs biens. »

(Extrait de « Militarisme » de Guglielmo Ferrero)

« Le diplomate britannique Pears estimait que l’une des causes majeures des massacres hamidiens était que les Arméniens avaient pris le contrôle des secteurs économiques stratégiques et jouaient un rôle moteur dans le développement du pays. »

Le 31 octobre 1915, dans un télégramme envoyé de Constantinople au ministre italien des Affaires étrangères Sonnino, le commissaire Taliani, chargé de la protection des citoyens italiens en Turquie, rapportait :

« Les biens des Arméniens déportés sont en principe transférés au trésor public, mais dans la plupart des cas, ils finissent dans les poches des fonctionnaires turcs. »

L’historien Johannes Lepsius constatait avec amertume :

« Un pillage d’une telle ampleur, sans précédent dans l’histoire, ne pouvait exister que sous le régime ottoman. »

Dans un autre ouvrage, il notait également :

« Les Arméniens déportés ont dû abandonner l’intégralité de leurs biens : maisons, terres, bétail, outils ménagers et agricoles. La déportation était en réalité une confiscation organisée des richesses arméniennes. »

L’ambassadeur américain Henry Morgenthau dénonçait sans détour :

« Le but réel des déportations était le pillage et la destruction. C’était une nouvelle forme d’extermination.

Lorsque les autorités ottomanes ont donné l’ordre de ces déportations, elles ont signé l’arrêt de mort d’un peuple tout entier.

Elles en étaient parfaitement conscientes et ne s’en cachaient même pas dans nos discussions. »

L’explorateur norvégien Fridtjof Nansen, dans son livre « Un peuple trompé », écrivait sur les pertes matérielles des Arméniens :

« Les autorités turques ne se sont pas contentées de déporter et massacrer des milliers d’innocents. Elles ont également pris possession de tous leurs biens, dont la valeur se compte en milliards. »

Les pertes matérielles causées aux Arméniens par le génocide orchestré par le gouvernement ottoman entre 1915 et 1923 atteignent une somme si colossale qu’elle dépasse toute capacité de calcul humain.

L’évaluation exacte est d’autant plus difficile que la valeur totale des biens arméniens en Anatolie reste méconnue.Un témoignage illustre le pillage des richesses des Arméniens d’Erzurum (Karin) :

« Ce n’est qu’au moment des déportations que l’on prit conscience de l’ampleur des richesses des Arméniens de Karin, suscitant la stupéfaction.

Une fortune qui, si elle avait été mobilisée pour la défense, aurait pu accomplir des miracles et changer le cours de l’histoire des Arméniens du Haut-Arménie et des provinces voisines.

L’exil forcé mit au jour ces biens, souvent cachés ou sous-estimés.

Des milliers de ballots furent entreposés dans l’église Sainte-Mère-de-Dieu, dans des institutions américaines et chez des Turcs considérés comme ‘amis’ et de confiance.

Des centaines de chariots et d’animaux de trait transportèrent hors de la ville les seuls biens essentiels des Arméniens, ainsi que leurs objets les plus précieux et une partie de leur or.

Des quantités inimaginables de pièces et de lingots d’or furent découvertes, dissimulées sur les membres des familles ou enfouies dans leurs affaires.

Tout au long de leur chemin, ces richesses furent pillées, vendues ou échangées contre des pots-de-vin et des rançons, des montagnes d’or passant entre les mains de Turcs et de Kurdes.

Seuls quelques centaines d’Arméniens – femmes, jeunes filles, mais aussi quelques hommes et garçons – parvinrent à s’échapper et à atteindre Urfa, Suruç, Alep et Mossoul, survivant jusqu’à l’armistice de 1918.

Ils furent témoins des atrocités inhumaines et du génocide perpétré par le gouvernement turc avec la complicité de la police, de l’armée et des milices turques et kurdes. »« Les richesses des Arméniens furent saisies non seulement par l’État turc et la population turque, kurde et circassienne, mais aussi par des étrangers.

Après l’armistice de Moudros, la presse arménienne publia de nombreux témoignages confirmant ces faits. »Dans le contexte des évolutions politiques actuelles, la reconnaissance du génocide arménien et la réparation des préjudices subis – par le biais de compensations aux descendants des victimes, à la nation arménienne et de la restitution d’une partie du territoire – nécessitent la préparation d’une action judiciaire contre la République de Turquie, héritière de l’Empire ottoman.