En explorant les racines et les développements ultérieurs des traditions rituelles d’offrandes, le renommé ethnographe arménien Yervand Lalayan cite le témoignage de Movses Khorenatsi sur le roi Yervand dans son article « Les rites rituels chez les Arméniens » : « Et Yervand offrait des cadeaux abondants et distribuait de l’argent à chacun d’eux… Et il ne devenait pas aussi aimé par ceux à qui il donnait beaucoup qu’il ne devenait ennemi pour ceux à qui il ne donnait pas avec la même générosité » (Movses Khorenatsi, Livre II, Chapitre XXXV).

Ajoutons quelques autres extraits de l’article mentionné précédemment.

« Jusqu’à présent, nous avons parlé des offrandes que les personnes de rang inférieur présentent pour obtenir la grâce de leurs supérieurs. Mais nous n’avons pas mentionné les cadeaux que les personnes de haut rang offrent à leurs subordonnés. La différence de signification entre ces deux types d’offrandes est clairement visible dans les pays où la coutume des offrandes est complexe, comme en Chine.

« Lors des visites que les dirigeants font à leurs subordonnés, ou après ces visites, il y a un échange de cadeaux. Cependant, ceux faits par le dirigeant sont appelés ‘récompenses’, tandis que ceux des subordonnés sont appelés ‘offrandes’. C’est de cette manière que les Chinois désignent aussi les cadeaux échangés entre leur empereur et les autres États. »

Il est nécessaire de dire quelques mots sur ces offrandes, même si elles n’ont pas de caractère rituel. Avec le temps, l’autorité politique se renforce et contrôle toute la société, mais il arrive un moment où elle doit céder une partie de ce monopole à ses serviteurs et sujets. Les serviteurs et sujets, initialement obligés de faire des offrandes, sont maintenant partiellement soumis par les récompenses reçues. »

« Il est évident qu’à mesure que les offrandes des subordonnés jouent progressivement le rôle d’impôts, taxes et droits de douane, les récompenses offertes par les dirigeants deviennent des salaires.

En Arménie, les rois et les nobles avaient l’habitude de récompenser les services de leurs officiers en leur octroyant des villages, des bourgs et même des provinces, appelés ‘pargevanqs’, pour les distinguer des terres appelées ‘patrimoine’, qui constituaient des propriétés héréditaires. Les ‘pargevanqs’ n’octroyaient que le droit de percevoir les impôts à vie. »

Pour le service militaire, ni les soldats ni les commandants ne recevaient de salaire, mais étaient récompensés uniquement par le butin. Dans le « Code juridique » de Mkhitar Gosh, il est stipulé « selon la coutume » que la moitié du butin doit être donnée aux soldats et que « si un soldat capture l’équipement, le cheval et les armes de l’ennemi lors d’une guerre, tout cela lui appartient, mais les armures appartiennent au seigneur, le cuivre et le fer et leurs semblables aux soldats. L’or, les bijoux et les étoffes précieuses en toutes circonstances appartiennent au roi, et les objets précieux en argent et les étoffes aux seigneurs, tandis que les objets de moindre valeur en argent et en étoffe appartiennent aux soldats » (Mkhitar Gosh, « Code juridique », Partie II, A).

Pendant la période des meliks arméniens également, ni les soldats ni leurs capitaines (yuzbashi) ne recevaient de salaire, et le melik était obligé de leur distribuer une partie du butin et, lors des fêtes, divers « khilats », principalement des vêtements, des chevaux et des armes.

La table des rois, des nobles et des meliks a toujours été ouverte aux visiteurs et aux serviteurs. Phaustos Buzand dit : « Parmi ces peuples et les humbles, ceux qui étaient appelés agents étaient honorés en s’asseyant devant le roi, laissant les grands chefs et les intendants, qui n’étaient que neuf cents agents, entrer au moment de la fête du temple pour s’asseoir à la table, laissant ceux qui attendaient debout aux services des agents. »

Les employés de certaines institutions publiques modernes, comme les greffiers, les peseurs publics, les nettoyeurs de bains, et les sacristains, ne reçoivent pas de salaire, mais sont récompensés par des gratifications. Par exemple, les greffiers reçoivent quelques kopecks pour le Nouvel An et quelques œufs pour Pâques. De même, les nettoyeurs de granges reçoivent une demi à une livre de blé, cette dernière récompense étant devenue obligatoire.

Tant à Kars que parmi les habitants d’Alexandropol, d’Akhalkalaki et d’Akhatsikhé, il est coutume pour les femmes travaillant dans les bains publics, les nettoyeuses, de visiter les maisons des clients des bains publics pendant le Nouvel An. Elles sont reçues et reçoivent une assiette de fruits secs et 10 à 50 kopecks. Lorsque la nouvelle mariée se rend pour la première fois aux bains publics, après l’avoir lavée, les nettoyeuses frappent solennellement les bassins les uns contre les autres en la conduisant hors des bains, et l’une d’elles lui présente un bassin d’eau. La nouvelle mariée doit boire un peu de cette eau et déposer de l’argent dans le bassin en guise de cadeau pour les nettoyeuses.

Les peseurs publics prennent une petite part des fruits et des aliments qu’ils pèsent.

Il convient également de mentionner les cadeaux échangés entre des personnes qui ne sont pas dans une relation de supériorité et de subordination.

« Parmi les Arméniens, les échanges de cadeaux entre égaux sont très courants. Pour presque toutes les grandes fêtes, on s’offre des cadeaux, en particulier entre les familles nouvellement alliées par mariage, et certains de ces cadeaux sont considérés comme si obligatoires qu’ils sont parfois strictement exigés.

Chez nous aussi, il est courant que pour le Nouvel An, les parents offrent quelque chose à leurs enfants, les enfants à leurs parents, et que les proches échangent des cadeaux.

À Pâques, il est très courant de s’offrir des œufs rouges. Les jeunes fiancés offrent souvent un œuf décoré à leur fiancée. Lors de la fête de la Transfiguration (Vardavar), il est courant dans de nombreux endroits de s’offrir des bouquets de roses, ainsi que des pommes décorées aux fiancées. (Voici comment les pommes sont décorées : avant qu’elles ne soient mûres, sans les cueillir de l’arbre, on y fixe des feuilles découpées en diverses formes ou avec les initiales du nom. Les parties couvertes restent blanches, tandis que le reste devient rouge.) »

Les cadeaux échangés entre les nouvelles familles alliées par mariage, appelés « p’ay » ou « khoncha », sont particulièrement remarquables et sont considérés comme absolument obligatoires. Ainsi, même si le mariage est célébré tôt, certains des principaux « p’ay » sont toujours exigés.

Les « p’ay » ou « khoncha » sont envoyés de la maison du fiancé à celle de la fiancée pendant les fêtes de Barekendan, le premier jour du Carême, Mi-Carême, le Dimanche des Rameaux, Pâques, Vardavar et Navasard.

Les « p’ay » se composent de nourriture, de boissons et de divers ornements.

En retour, la maison de la fiancée envoie également divers aliments et boissons à la maison du fiancé, ce qui est appelé « darts’vatsk ».

Les chaussettes sont presque toujours incluses parmi les cadeaux envoyés de la maison de la fiancée, car elles sont un cadeau approprié pour cette occasion et pour de nombreuses autres occasions.

Dans la vie familiale, certains cadeaux sont également devenus des formes obligatoires de tribut. Ainsi, lors d’un accouchement, les proches doivent envoyer un « tsnndgavath », composé principalement de divers plats et pâtisseries.

Les proches du fiancé offrent à la fiancée, et les proches de la fiancée offrent au fiancé un cadeau monétaire appelé « yeresttesnouk ». Pendant le mariage, un cadeau monétaire est également offert au porteur de la couronne. Des aliments sont envoyés à la maison des défunts, un agneau et un drap noir sont offerts pour la Sainte Croix. Des gâteaux sont envoyés à celui qui part en exil, et à son retour, il apporte également un cadeau.

Ainsi, les offrandes que les premiers hommes présentaient volontairement à ceux dont ils souhaitaient obtenir la faveur sont devenues, avec le temps et le développement de la société, la source de nombreuses coutumes.

Le motif de présenter des cadeaux aux dirigeants politiques s’explique par la crainte qu’ils inspirent et, en partie, par le désir d’obtenir leur aide.

Ces offrandes, qui au départ attiraient la faveur grâce à leur valeur intrinsèque, deviennent par la suite des symboles de fidélité et de dévouement.

Les offrandes de la seconde catégorie évoluent en rituels de donation, tandis que celles de la première catégorie deviennent d’abord des taxes, puis des tributs.

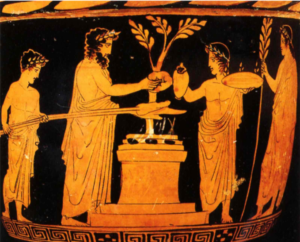

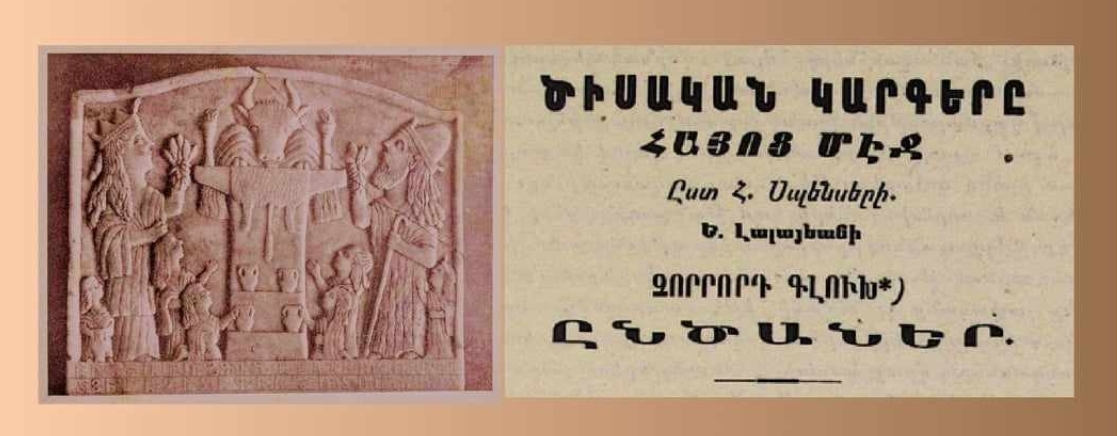

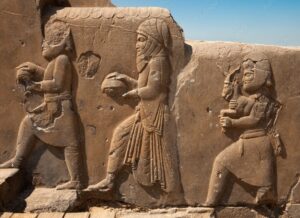

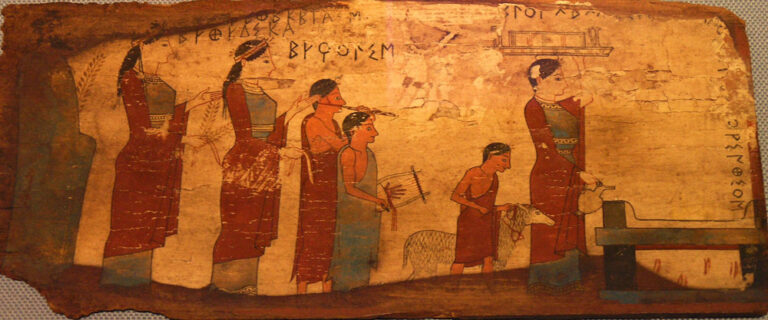

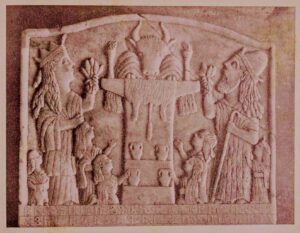

Simultanément, la coutume de déposer des aliments sur les tombes pour apaiser les esprits se développe, se répétant sur les tombes de personnes notables et devenant finalement des sacrifices sur les autels des temples.

La viande, la boisson ou les vêtements offerts, initialement perçus comme bénéfiques aux esprits ou dieux, deviennent des symboles de soumission. Les offrandes se transforment en actes de respect indépendamment de leur valeur intrinsèque, permettant aux prêtres de subsister en tant qu’intermédiaires du culte divin, les sacrifices étant à l’origine des revenus ecclésiastiques.

Ainsi, nous avons un autre exemple que les rites religieux précèdent les structures politiques et ecclésiastiques, puisque les actions issues des rites organisent les bases des autres institutions.