«L’Appel»

« « Oh, Maratouk ! » – c’était le cri avec lequel Moushegh Galshoyan lançait chacune de ses œuvres. À l’image des habitants de Sassoun, il puisait son inspiration dans cette montagne sacrée, implorant d’elle la force et la vigueur nécessaires pour parfaire ses écrits avec un accomplissement artistique. Il a éternisé à travers sa plume les récits et les histoires des témoins de sa patrie, les vestiges du passé et la nature, ainsi que les nobles fils de l’Arménie restés fidèles à leurs idéaux. Les destins des héros des récits de Moushegh Galshoyan sont intimement liés à leur terre et à la nature. Même au loin, ils se trouvent dans « les champs au pied de Tsovasar », sur les pentes du Maratouk ou « dans la neige des montagnes donnant sur le village », nourris par des souvenirs éclatants des « jours anciens et nouveaux, des jours recouverts de mousse », avec le langage familier et les conversations de leur terre natale, animés d’une nostalgie jamais éteinte… Et ils lèguent ce message à la nouvelle génération : « Comme un poisson, tu reviendras par le chemin que j’ai parcouru… Ce chemin, tel un fil enchevêtré entre montagnes et vallées, plein de combats et de massacres où je me suis égaré, tu le démêleras et reviendras, poisson… » Un autre exemple de cette nostalgie est l’appel d’amour des jeunes années de Zoro, interrompu de manière tragique par le génocide des Arméniens, mais qui resurgit des décennies plus tard. Cinquante-cinq ans après, alors qu’il cherchait du vin pour le mariage de son plus jeune fils, il croise par hasard, parmi les pierres fleuries du « Mont Marouta voilé de soie », « sa petite Aleï sautillant de pierre en pierre, avec une couronne de fleurs sur la tête ». »

L’Appel

« Aleeee… Aleee, mon amour, Aleeee… » Le vieillard, appuyé sur son bâton, lançait son appel mélodieux. Les agneaux étaient dispersés sur les flancs de la montagne, mais Zoro… le vieux Zoro n’était pas un berger. Il n’y avait pas de berger fixe dans le village ; chaque jour, quelqu’un prenait en charge le troupeau, et ce jour-là, c’était au tour de Zoro. Grand et robuste, Zoro, adossé à son bâton, appelait en chantonnant : « Aleeee… Aleee, mon amour, Aleeee… » Depuis le lever du soleil, il s’était appuyé sur son bâton et continuait de lancer son appel.

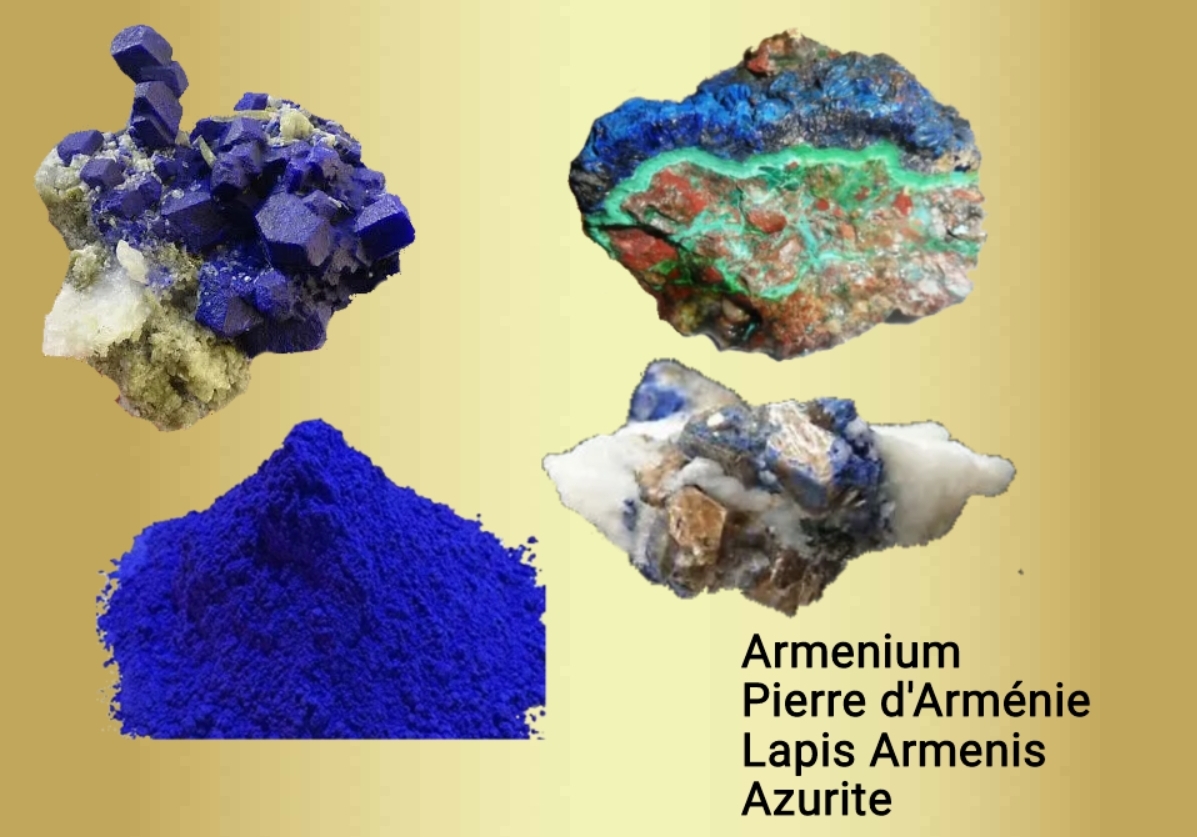

Ah, c’était quand… au printemps, par un matin si doux et si bleu, un monde bleu tout entier, la montagne de Marouta cachée sous un voile bleu, les vallées et les gorges baignées dans le ciel bleu, le souffle des villages accrochés aux crêtes et à l’entrée des gorges avait aussi cette teinte bleue. Le bleu se répandait dans la vallée, poussé par la respiration rapide de Talvorik… Les agneaux et les chevreaux, étalés au pied de la montagne de Marouta, dressaient les oreilles et faisaient leurs premières découvertes du monde et du printemps. Les jeunes animaux, avec leurs museaux et leurs petites langues, effleuraient prudemment les pierres, les mousses ornementées, humaient l’odeur de la terre, tressaillaient au bruissement des joncs et des épines sèches, et sautaient d’une pierre à l’autre au bruit des moineaux qui s’agitaient. Les jeunes animaux exploraient le monde et le printemps, tandis que Zoro, un garçon d’une dizaine d’années, se tenait sur un rocher teinté de bleu, tournoyait sa fronde avec force – whiii, whiii – et lançait des pierres dans le ravin.

C’était justement ce qui était fascinant :

La pierre filait à toute vitesse vers le fond de la vallée, mais soudain, sa trajectoire se brisait, et la pierre, telle un corbeau abattu, tombait en battant des ailes vers la vallée.

Un groupe coloré de jeunes filles cueillant des légumes s’agitait en remontant la pente. Parmi elles, il y avait la petite Aleï, sept ou huit ans, Aleï aux yeux noirs étincelants et aux deux fines tresses, Aleï aux pieds nus, avec son tablier coloré, vive comme une flamme. Comme le chevreau blanc à oreilles tachetées de Zoro, Aleï bondissait de pierre en pierre…

Aleï… Elle avait tressé une couronne de fleurs et l’avait posée sur sa tête… Aleï, un bouquet de fleurs multicolores se balançant dans la brise…

La petite Aleï… Et Zoro comprit soudain, sentit, qu’elle était sa Aleï, à lui et à personne d’autre, sa Aleï.

Ce monde bleu était à lui, ce champ du matin, la montagne de Marouta voilée de soie, le morceau de nuage blanc tombé sur le monastère de la Vierge Marie comme une lumière, le grondement de la rivière tortueuse de Talvorik, la fumée déchirée flottant au-dessus du village, ces chevreaux et agneaux agités et bondissants étaient à lui, le soleil, le ciel, ces pierres fleuries, le rocher sur lequel il faisait tournoyer sa fronde – whooosh, whooosh, whooosh – cette fronde effrénée était à lui, Aleï… la petite Aleï avec sa couronne de fleurs, bondissant de pierre en pierre, était à lui et à personne d’autre, elle était à lui.

« Aleeee… Aleee, mon âme, Aleeee… »

Le vieillard, appuyé sur son bâton, lançait son appel mélodieux.

Ce matin printanier était si bleu et si beau pour lui parce que l’éclipse du soleil allait venir…

Ce jeune berger au manteau vert avait remarqué, ce matin-là, qu’Aleï, sa petite Aleï, lui appartenait, parce qu’il allait la perdre…

Et il la retrouva cinquante-cinq ans plus tard…

Quand il mariait son plus jeune fils, Zoro décida de s’occuper lui-même du vin de la fête et, surtout, d’aller le chercher dans la plaine de l’Ararat. Lors des mariages de ses autres fils, les temps étaient durs, et il avait fait des célébrations modestes, presque des réceptions simples. Mais cette fois, grâce à Dieu, il pouvait dresser une grande table pour tout le village et les proches, avec du vin pur et exquis, venant impérativement de la plaine de l’Ararat, fait maison de préférence. Malgré les arguments de ses fils aînés, qui lui conseillaient d’acheter le vin à la cave (rien ne vaut le vin de la cave), Zoro refusa de se laisser convaincre : le vin devait venir de la plaine de l’Ararat, et c’était à lui, Zoro, de le choisir.

De bon matin, il prit place dans la voiture – son fils du milieu en possédait une – et ils descendirent vers la plaine. Ils entrèrent dans plusieurs villages, mais dans chacun, Zoro goûta plusieurs jarres de vin, sans en trouver aucune qui lui plaise.

Le soir approchait, et son fils, frustré, accélérait le long de la route bordée d’arbres. Soudain, une route apparut entre les arbres, et Zoro, sans trop savoir pourquoi, s’agita – « Nous l’avons dépassée ! » – et attrapa le volant. La voiture quitta la route et se retrouva dans les buissons. L’accident ne fut pas grave : une simple éraflure sur la portière, quelques bosses. Mais son fils était furieux.

« Du calme, mon garçon », dit Zoro pour le rassurer. « C’était un signe du destin. »

« Ce village me plaît », ajouta-t-il.

Arrivés au centre du village, il demanda à son fils de s’arrêter : « Qu’il soit bon ou mauvais, on prendra du vin ici. »

Ils se rapprochèrent des villageois rassemblés. Tous avaient du vin et étaient prêts à les emmener dans leurs caves. Tous, sauf un homme silencieux au milieu du groupe, que Zoro choisit d’aborder.

« Pourquoi je n’aurais pas de vin ? » répondit l’homme. « Celui qui a une vigne a du vin. »

« Par Dieu, pour le mariage de mon fils, je servirai ton vin », déclara Zoro. « Allons chez toi. »

Ils arrivèrent dans une maison entourée de vignes, parfumée au vin. Des rangées de piments rouges pendaient du tronc d’un abricotier près de la maison, et une petite vieille femme vive et énergique récoltait ces piments.

« Belle maison, mon frère. »

La maison et le jardin plaisaient beaucoup à Zoro.

« Que Dieu te bénisse », dit-il.

La vieille femme, entendant cela, se retourna brusquement. Elle s’apprêta à déposer les piments dans un tamis pour s’approcher, mais resta là, avec les piments au bras, fixant Zoro avec intérêt.

« C’est ta femme ? » demanda Zoro.

« Oui. Elle vient de ta région », répondit l’homme.

« De ma région ? Eh bien, viens, viens, ma sœur », s’exclama Zoro en riant. « Viens que je te rencontre ! »

La petite vieille s’approcha, souriante, tendant la main. Les piments bruissaient doucement sur son bras, et elle lui jeta un regard presque désolé d’accueillir ainsi un invité de sa région.

« De quel village viens-tu, ma sœur ? » demanda Zoro.

À cette réponse, Zoro se figea, comme frappé par un coup.

« Sarekan ? » murmura-t-il péniblement. « Sarekan ? »

Bien que la vieille fût juste en face de lui, Zoro se pencha encore plus près, plissant les yeux pour plonger dans son regard.

Les yeux de la vieille femme étaient fatigués et tristes, mais on pouvait y voir une lueur espiègle encore vivante. Zoro baissa la tête, jeta un regard vers son bras où pendaient les piments, puis un sourire, venu de très loin, traversa son visage et se mêla à sa moustache, tandis qu’il chuchotait : « Aleï… »

Même la vieille femme n’entendit pas son nom.

« Aleï… » chuchota Zoro en se redressant lentement.

Il se redressa, s’étira (son fils ne l’avait pas vu aussi droit et fier depuis des années), et, debout, il regarda au-delà de la tête de la petite vieille, cherchant la ligne des montagnes entre les maisons et les arbres. Alors, rassemblant tout son souffle, il appela :

« Hééé, Aleeeen… Aleeeen… »

Son regard fixé sur les montagnes lointaines, il répéta encore et encore :

« Aleeeen… Aleeeen… »

La vieille, confuse, observait Zoro, qui répétait son nom d’une voix à demi éteinte, les yeux embrumés et lointains. En réponse à ce murmure chaud et lointain, elle sentit les larmes monter.

Puis Zoro, le regard toujours perdu, se tourna vers la vieille femme et murmura encore une fois :

« C’est moi, Zoro… Aleï. »

Il prit doucement ses mains, les pressa contre son front incliné, puis les porta à ses lèvres.

La vieille fut prise de court : selon la coutume de leur pays, c’était à la femme d’embrasser la main de l’homme. Elle se hâta donc d’embrasser la main de Zoro. Des larmes, oubliées depuis des années, trouvèrent enfin une issue, et c’est dans les mains de Zoro qu’elles vinrent couler.

Ensuite, ils se mirent presque à se disputer leurs mains pour les embrasser, et les piments rouges suspendus au bras de la vieille bruissèrent près de leurs visages et de leurs yeux. Aleï éternua, rompant le silence de ses larmes paisibles, et frotta ses yeux. Les larmes, si douces, se troublèrent et devinrent piquantes sous ses paupières…

Face à face, les deux enfants se frottaient les yeux irrités avec leurs poings, se fixant d’un regard flou.

« Papa, on est en retard », dit le fils.

Zoro se réveilla de ses pensées. Il jeta un coup d’œil à son fils, examina le maître de maison, puis tourna à nouveau la tête vers Aleï, secouant légèrement la tête.

« Aleï… » balbutia-t-il. Il voulait dire quelque chose, mais se tourna à nouveau vers le maître de maison. « Donc… c’est ta fiancée… Que vous soyez heureux. » Puis, pressé, il ajouta : « Et le vin, où est-il ? »

Dans la cave, le maître de maison remplit une mesure en cuivre de vin et la tendit à Zoro. Celui-ci but d’un trait, vidant la coupe en une gorgée, puis s’écria :

« Ooooh… » Il essuya ses moustaches avec sa paume. « Mon cœur est apaisé… Un vin aussi doux n’a jamais touché mes lèvres, Aleï. Un vin doux. » Puis, la tête penchée et le regard légèrement détourné, il fixa les pieds de la vieille femme debout dans un coin de la cave, avant de dire à son fils : « Tu comprends maintenant, mon garçon, pourquoi nous avons traversé tous ces villages depuis l’aube, et pourquoi nous repartions les mains vides… Tu comprends ? C’est ce vin-là que je cherchais, celui-ci ! Remplissez les jarres ! »

« Combien, combien de jarres ? » demanda le maître de maison.

« La jarre entière est à moi. » Il y avait une certaine ardeur dans la voix de Zoro. « Remplissez-la, et ne vous inquiétez pas du prix… Ce vin n’a pas de prix », dit Zoro. « Le seul prix, c’est le vin lui-même, Aleï… Remplissez-les ! »

Le maître de maison s’approcha pour prendre la mesure, mais Zoro refusa :

« Remplissez avec autre chose, celle-ci est ma coupe. »

Peu importe combien le maître de maison tenta de le convaincre qu’il ne fallait pas boire debout, qu’il y avait une table, et qu’ils pourraient bientôt s’asseoir dignement pour se présenter en bonne compagnie, Zoro n’écouta pas. Son fils essaya de le raisonner, et même Aleï intervint, mais Zoro voulait boire là, sur place, et uniquement avec la coupe en cuivre, directement de la jarre.

Forcée de céder, la vieille apporta du pain et des condiments, mais Zoro ne toucha pas au pain. Appuyé contre le mur près de la jarre, il remplit sa coupe et la but d’un trait, encore et encore, s’essuyant les moustaches et soupirant « Aleï… » dans sa paume.

La vieille femme s’était assise à la table qu’elle avait dressée avec soin, perdue dans ses pensées. Il y a un instant, elle était encore vive et alerte à l’arrivée de Zoro, mais maintenant, elle s’était tassée sur elle-même, une petite vieille femme songeuse, ses yeux encore irrités, ressentant ses larmes monter à nouveau, vague après vague.

« On a vu ton mari, Aleï, qu’as-tu d’autre ? »

« Grâce à Dieu, j’ai des fils, frère Zoro », répondit-elle, tentant de retenir ses larmes. « J’ai des belles-filles, des filles mariées, des petits-enfants. Et toi, frère Zoro, qu’as-tu ? »

« Grâce à Dieu, j’ai des fils, Aleï », dit Zoro en remplissant à nouveau sa coupe. « J’ai des belles-filles, des filles mariées, et beaucoup de petits-enfants, Aleï. Et ce vin… » Il remplit encore sa coupe. « Ce vin doux, c’est pour la joie de mon plus jeune fils, pour son mariage, Aleï… Hééé, Aleï, mon âme ! »

Et il se mit à chanter.

Le maître de maison, penché sur la jarre, jeta un regard furtif vers Zoro, avec un sourire discret, admirant la puissance de son vin.

« Quel vin doux, Aleï », chanta Zoro dans un souffle entre les couplets. « Tout ce temps, ce vin si doux, et moi qui l’ignorais. Hééé, Aleï ! »

Puis il reprit sa chanson interrompue.

Le maître de maison et son fils avaient fini de mesurer et de calculer le vin. Zoro chantait toujours. Le maître alluma une cigarette et s’assit à côté de sa femme, tandis que Zoro continuait de chanter. Son fils chargea les jarres et les petits tonneaux pleins de vin, revint, et se tint au centre de la cave. Zoro, perdu dans sa chanson, continuait de chanter. La coupe en cuivre était maintenant vide. En chantant, il avait renversé la dernière mesure de vin, et sans même s’en rendre compte, s’était aspergé de vin de la tête aux pieds.

« Hééé, Aleee… »

Il termina sa chanson de la même manière qu’il l’avait commencée, ouvrit les yeux, mais ne vit personne — ni Aleï, qui semblait s’être évanouie dans la brume, ni le maître de maison souriant, ni son fils, qui lui prit la coupe de cuivre des mains et lui passa le bras sous l’épaule :

« Allons-y, papa. »

Zoro changea de bras et s’adossa fermement contre le mur :

« Par Maratouk, je ne bougerai pas d’ici ! Aleee… »

Le maître de maison proposa de l’emmener se reposer, de le laisser s’allonger un moment :

« Hein ? Moi, dormir ? Je n’aurai plus jamais le sommeil dans les yeux ! »

Il frotta ses yeux avec ses poings :

« Aleee… » appela Zoro, « où es-tu partie ? »

Son fils tira encore sur lui, mais Zoro repoussa violemment sa main, lança des jurons et blessa aussi le maître de maison. Il s’agrippa au mur comme un enfant, refusant de se détacher, et répéta :

« Aleee… »

Le maître de maison fit une remarque :

« Tu essaies de me chasser, hein ? »

Zoro ne répondit pas, non pas par défi, mais parce qu’il refusait de se séparer du mur, de partir :

« Si tu me chasses, je vais briser ton pain, ton vin, je casserai tes jarres, que Dieu m’en soit témoin ! Aleee… »

Finalement, le fils et le maître de maison le traînèrent dehors. Zoro, tout en appelant Aleï, regardait autour de lui, mais ne la voyait pas, et continuait à être tiré hors de la cave.

La vieille femme, bouleversée, tomba à genoux et éclata en sanglots. Dehors, on entendait encore l’appel :

« Aleee… »

Personne ne l’avait jamais appelée ainsi, avec autant de chaleur, autant de sincérité, une telle nostalgie, comme une prière, comme une chanson, comme l’écho lointain des montagnes…

« Aleee… » L’appel s’éloignait peu à peu.

Zoron criait dans la rue sombre, ils quittèrent le village – de la même manière, et ce, jusqu’à s’endormir. Et endormi, ses lèvres murmuraient : « Allééé… »

« Les agneaux ? – le vieil homme comprit tardivement la question de son petit-fils – Les agneaux ? – il parcourut du regard les alentours, comme s’il revenait de loin. « Qu’est-il arrivé aux agneaux, agneau ? »

« Allééé… Allé, mon âme, Alléééé… » Le vieil homme, s’appuyant sur son bâton, lançait ses appels en chantant. Un garçon et une fille montaient sur la pente. C’étaient les petits-enfants de Zoron, les enfants de son fils cadet, celui pour le mariage duquel le vin avait été apporté de la maison d’Allé. Après le mariage, il était descendu une ou deux fois encore dans la plaine pour voir Allé, puis l’hiver arriva, puis le printemps – Zoron, pris dans ses travaux et les tracas quotidiens, se souvenait parfois, décidait de descendre dans la plaine, mais chaque fois, quelque chose le retenait… Et ainsi, les années passèrent. Six ans. Et aujourd’hui… Ce matin, l’âme de Zoron était en émoi. Il avait perdu ses agneaux, sa place sur la montagne derrière le village, son existence… Devant lui, des gorges et des vallées baignées de bleu, la plaine d’Ararat sous un voile flottant, et sur ce voile ondulant, une ceinture d’argent – l’Araxe sinueuse, et plus loin, des contours mouvants sous des tentes battues par la tempête – la chaîne de montagnes arméniennes. Mais pour lui, c’était un autre matin de printemps, un autre monde s’ouvrait à ses yeux avec le printemps, un troupeau d’agneaux et de chevreaux découvrait le bleu, une autre bergerie. Un garçon guidant un troupeau à travers des prairies verdoyantes, et un groupe de jeunes filles récoltant des herbes, et une petite fille couronnée de fleurs bondissant de pierre en pierre…

« Allééé », appelait le vieil homme, regardant l’horizon, « Alléé, mon âme, Allééé… » Et il ne remarqua ses petits-enfants qu’une fois qu’ils étaient tout près de lui, et la petite fille se frottait contre ses jambes comme un chaton.

« Où sont les agneaux, papi ? »

Ses genoux le faisaient souffrir, la terre semblait vouloir l’attirer à elle, il s’assit en gémissant, mais son regard restait irrésistiblement fixé sur l’horizon, tandis que son esprit ne cessait de ressasser la même chose.

« Les agneaux sont là-bas », dit-il, en pointant vaguement du doigt avec son bâton. « Va les rassembler avec ta sœur, mangez, moi je vais au village et je reviendrai. » Tout au long du chemin du retour, Zoron ne cessa de se blâmer de ne pas avoir rendu visite à Allé plus tôt. Il s’interrogeait : pourquoi ne l’avait-il pas fait ? Était-ce un manque de temps ? Sa vue et ses jambes étaient-elles trop affaiblies ? Avait-il manqué de moyens, ou était-ce à cause de l’absence de transport ? Pourquoi avait-il reporté cette visite qu’il avait pourtant prévue ? Puis, sans trop savoir pourquoi, il en vint à accuser sa femme. Et lorsqu’il rentra à la maison, il était déjà en colère contre elle.

« Mangeons ! », s’écria la petite fille en ouvrant le paquet à la hâte, « on va tout manger, papy ! » « Un verre de vin ferait du bien », pensa Zoron, et il prit immédiatement une décision : « Je vais me lever et aller voir Allé. »

« Où sont les agneaux, papy ? »

« Ils ne sont plus là ? » Zoron, s’appuyant sur son bâton, se releva : « Je vais aller voir Allé. »

« Ton pain est maudit ! »

Dès que Zoron franchit le seuil de la porte, la dispute éclata.

« Maudit », répéta Zoron. « De ta main droite, tu m’as donné du pain, mais de ta main gauche, tu as pris mon âme », ajouta-t-il. « Tu as porté mon âme à ma bouche. Je devrais briser ce bâton sur ta tête ! »

Et, avec son poing, il frappa son propre front avec le bâton. Il frappa, puis une nouvelle pensée traversa son esprit.

« Que Dieu me prive de raison… Quelle visite à Allé ? Quelle visite ? Je vais la prendre et la ramener ! »

La vieille femme se tenait là, hébétée et confuse.

« C’est toi qui me bloques ! » lança Zoron.

« Les gens ont raison de dire : l’intelligence de l’Arménien arrive toujours en dernier… Ce jour-là, ce jour du vin, j’aurais dû prendre Allé et la ramener ! »

« Ce sont tes enfants qui me retiennent. Tes filles et tes fils.

« Ce jour-là, il fallait la faire monter dans la voiture et l’amener. » Et il songea à son fils, qui se serait interposé, qui ne l’aurait pas laissé faire.

« C’est ton fils du milieu qui m’a arrêté, ton plus jeune fils, et je vis sous son autorité… Cette maison est une prison, je ne peux plus respirer ici… Je vais partir. » Tout à coup, Zoron prit une décision irrévocable : « Aujourd’hui, je vais remettre cette vieille cabane en état, demain matin, je prendrai Allé et je reviendrai. »

« Même si le ciel touche la terre, je partirai, je partirai ! » affirma Zoron.

« Si ce n’est pas d’un commun accord, je l’enlèverai et je l’amènerai ! »

« Peu importe, que ce soit volontairement ou par la force, je partirai. »

Sous le regard étonné et déconcerté de sa femme, Zoron, en colère, quitta la maison.

Derrière la nouvelle maison, il y avait une vieille cabane, l’ancienne maison, avec une porte attachée par du fil de fer. À l’intérieur, des vieux objets étaient entassés : un berceau fatigué, un poêle brûlé, une charrue, une faux, une houe… Il choisit un poêle encore en bon état, deux chaises, et il déplaça le reste derrière la cabane. Il nettoya les murs et les coins, renforça la porte… et il remit la vieille maison en ordre.

Le soir, lorsque ses fils arrivèrent, leur père avait déjà installé son lit, apporté des couvertures et quelques ustensiles, un sac de farine… Il avait installé une nouvelle maison pour lui-même et, assis devant la porte, il fumait tranquillement. Les fils, inquiets, se demandaient qui avait offensé leur père, se questionnaient entre eux, interrogeaient leur mère, cherchaient à comprendre directement auprès de leur père : « Qui t’a offensé ? » Mais Zoron ne disait qu’une chose :

« C’est le monde qui a offensé Zoron… Tous ceux qui existent dans ce monde ont insulté Zoron. »

Zoron était en guerre contre le monde entier, et… « seule Allé, seule Allé dans ce monde », et je partirai.

Peu importait ce qu’ils disaient ou faisaient, il ne rentrait pas chez lui, et il ne voulait pas non plus aller vivre sous le toit de l’un ou l’autre de ses fils.

Sa décision de partir était irrévocable.

4

Le lendemain, à midi, Zoron se trouvait déjà au village des champs. Il avait fait plusieurs allers-retours devant la maison d’Allé, espérant la rencontrer dans la rue. Il avait marché, était revenu, puis s’était arrêté sous le mûrier dont les branches frôlaient la fenêtre de la maison. Il frappa doucement à la vitre, puis se cacha derrière le tronc du mûrier, attendant une réponse, espérant qu’Allé apparaîtrait à la fenêtre. Si elle se montrait, elle lui ferait un signe de la main et l’appellerait. Il repartit, frappa encore une fois, puis se cacha à nouveau, mais Allé ne se montra toujours pas. Il n’y avait personne dans la rue à part des enfants. C’était le printemps, tout le monde était occupé à ses affaires. Zoron se résigna à entrer dans la cour. Dès qu’il entra, il vit Allé : elle se trouvait près du même abricotier que la dernière fois, le jour où il était venu chercher le vin (ce jour-là, elle ramassait des guirlandes de piments rouges). Maintenant, autour de l’arbre, des légumes avaient été plantés, et Allé était en train de bêcher. Elle était minuscule. Elle était assise sur une petite butte, penchée de côté, épaules et cou inclinés. Il sembla à Zoron qu’elle bêchait distraitement, et qu’elle fredonnait, même s’il n’entendait ni paroles ni son. Mais il lui sembla qu’Allé fredonnait une ancienne chanson du pays, l’une de celles qu’elle chantait le jour où ils avaient apporté le vin. À la voix de Zoron, la vieille femme tourna brusquement la tête, avec une vivacité surprenante pour son âge.

- « Mon âme, Allé ! »

- Zoron appuya son bâton contre le tronc de l’abricotier et prit les mains de la vieille dans les siennes.

- « Que je suis heureux de te voir… Tu es devenue si petite… Comme la petite Allé. »

- Il fit un signe en direction des montagnes.

- « Aussi petite que l’Allé d’autrefois. Te souviens-tu ? Comme si c’était aujourd’hui, je te vois devant mes yeux. Tu avais une couronne de fleurs sur la tête, et tu sautais de pierre en pierre, comme un agneau. »

- Te souviens-tu… de ce jour si mémorable où mon cœur a battu si fort ? »

- Et, comme lors de leur première rencontre, Zoron regardait au loin, vers les montagnes, les yeux brumeux, tandis que devant lui se tenait la petite vieille, ses yeux mi-clos, presque dissimulés par les souvenirs de leur terre.

- « Rentrons, frère Zoro. »

- « Non, pas à la maison, pas la maison, mon âme, » répondit Zoron avec une énergie retrouvée. « Là-bas, au fond du jardin, il y avait un jeune pommier, sous cet arbre. »

- Ensuite, il demanda une coupe de vin en cuivre, prit son bâton, et alla s’installer sous le pommier. Il posa son chapeau sur ses genoux et regarda vers les montagnes. « Ma cause est juste, et Maratuk me guidera. »

- « Ma cause est juste, Allé, » dit-il en prenant le vin que la vieille lui tendait, « et Maratuk est avec moi. »

- Il but le vin et se redressa.

- « Maintenant, demande-moi pourquoi Zoron est venu. »

- « Nous sommes des compatriotes, frère Zoro, aller et revenir, c’est la règle du monde. »

- « C’est tout, Allé… ? Eh bien, » dit Zoron en désignant du doigt l’abricotier, « je vais te dire quelque chose… C’était un jour aussi doux qu’aujourd’hui, et mon cœur s’est emballé pour toi, Allé. »

- Zoron attendit une réponse, mais la vieille femme le regardait avec étonnement.

- « Veux-tu du pain, frère Zoro ? »

- « Non, du vin. »

- « Ô Maratuk, » murmura Zoron dans son cœur, « toi qui as allumé ce feu, fais en sorte qu’il s’apaise. »

- « Ce jour-là, » continua Zoron, « ce jour de printemps où le monastère de Maratuk a gravé ton amour dans mon cœur, tu étais aussi petite que ça, » dit-il en indiquant une faible hauteur au-dessus du sol.

- « Tu comprends ? Ce jour-là, j’ai réalisé qu’Allé, pieds nus et humides de rosée, Allé avec sa couronne de fleurs, était mienne. Allé est à moi et Allé est à moi. Ce jour-là, Maratuk nous a donné l’amour, mais un autre jour, les barbares l’ont pris… Le loup est tombé sur les jeunes, il y a eu destruction, massacre, pillage, et le soleil s’est éteint… Et le soleil s’est éteint, Allé, et nous nous sommes perdus. Mon histoire est-elle vraie, mon âme ? »

- « Tu parles des massacres, frère Zoro ? »

- « C’est vrai, mais aussi de l’amour, Allé. »

- Le vieil homme but encore du vin, alluma une cigarette et attendit une réaction. La vieille femme, penchée de côté, resta silencieuse, ses doigts usés jouant avec l’herbe.

- « Tu es toujours mon Allé, » murmura Zoron. « Ce jour n’est pas perdu, il existe encore, tout comme ce printemps est encore là, devant mes yeux… Les agneaux et les chevreaux jouent sous Maratuk, et toi… »

- Rappelant ce jour passé, ce doux printemps, Zoron continua à raconter.

- « Allé… » murmura-t-il avec nostalgie. « Maratuk a béni notre amour, et depuis ce jour-là, cette douce faute reste dans mon âme. Allé, lève-toi, mets ta ceinture, et allons-y. »

- « Où ? » demanda la vieille femme, surprise.

- « Tu demandes où ? Cette histoire, pour qui est-elle, Allé ? Lève-toi, partons ensemble dans notre village. J’ai abandonné ma vie ici, peu importe ce qui me reste, vivons ensemble, selon la volonté de Maratuk. »

- « Es-tu fou ? » murmura la vieille, portant la main à ses lèvres, en tentant de prendre le verre de vin devant lui.

- « Non, ce n’est pas le vin… Le vin n’a rien fait ici, ce n’est pas le vin, Allé, c’est ça, » dit Zoron en posant la main sur sa poitrine, « c’est ça, mon âme, c’est ça… Ce conte, pour qui était-il, Allé ? Pourquoi cette douce matinée est-elle apparue si nous ne devions pas poser nos têtes ensemble sur un même oreiller ? »

- « Si ce n’était pas censé arriver… Si ça n’avait jamais dû se produire, pourquoi cette matinée bleue est-elle née ? Pourquoi est-elle venue si Zoron devait trouver sa petite Allé ce matin-là et la perdre avant la tombée de la nuit, pourquoi cette matinée a-t-elle existé, Allé ? Était-elle venue pour ajouter à la peine de ce monde et repartir ? Était-elle venue pour brûler l’âme de Zoron et repartir, pour lui montrer qu’il existe quelque chose de si doux dans ce monde, puis repartir, Allé ? Était-ce un rêve… Un doux conte… Non, cette matinée existe encore et elle a bien eu lieu. »

- « Lève-toi, mets ta ceinture, et allons-y, » ordonna Zoron.

- « Frère Zoro, Dieu est témoin, tu as perdu la tête, » répondit la vieille femme, peinée.

- « Je t’enlèverai, » déclara Zoron, frappant le sol de son poing.

- La vieille éclata de rire.

- « Comment vas-tu m’enlever, frère Zoro ? »

- « Tu es toute petite, je te mettrai dans un sac et… quitter le village ne sera pas difficile. Puis tout le monde saura qu’Allé est à moi, » répéta Zoron avec conviction.

- Une voix masculine appela Allé depuis l’extérieur. À l’oreille de Zoron, cela sonna comme un appel téléphonique : « Allô… Allô… »

- « C’est mon mari, » dit la vieille femme en se levant précipitamment.

- « Ton mari est un brave homme, mais je t’enlèverai quand même. La nuit est presque là, je t’enlèverai, » murmura-t-il en tirant sur son tablier et en chuchotant : « Ne dis rien, ne fais pas de bruit. »

- La vieille éclata de rire et s’essuya la bouche avec son tablier.

- « Allons, frère Zoro, rentrons à la maison. »

- « Qu’est-ce que j’ai à faire à la maison… Je vais quitter le village, et quand la nuit tombera, je reviendrai ici, et mes yeux seront fixés sur ton chemin. C’est décidé, et Dieu est témoin. »

- La voix de l’homme appela encore une fois :

- « Je suis là, » répondit Allé, « frère Zoron est venu. »

- Zoron tira de nouveau sur le tablier de la vieille, serra les dents et montra son poing.

- « Je t’enlèverai, Allé, » murmura-t-il, « que tu le veuilles ou non, je t’enlèverai. »

- « Ahh… c’est toi ? » dit le mari d’Allé en apparaissant. « Bienvenue ! Veux-tu du vin ? » Il éclata de rire.

- « Je veux bien, frère, » avoua Zoron tristement, « il n’y a pas de vin comme le tien dans ce monde. Tu as le droit de me réprimander et même de me frapper. »

- Petit à petit, la famille se rassembla : deux fils, deux belles-filles, des petits-enfants. Tous prirent place autour de la table.

- « C’est une vraie table de famille prospère, » pensa Zoron. « Cela ressemble à une table de mariage… Maratuk en est témoin, c’est le mariage d’Allé et de moi. »

- La famille était joyeuse, et les fils d’Allé étaient particulièrement enthousiasmés. Ils n’étaient pas là le jour où Zoron était venu chercher le vin. « Un vieil homme curieux du pays natal de notre mère est venu, » avaient-ils entendu dire. « Il a bu je ne sais combien de verres de vin, il a chanté et bu, chanté et bu, et ils ont dû le sortir de la cave. Il est revenu ensuite, mais nous n’avons pas eu la chance de le revoir. »

- Et aujourd’hui, ce vieil homme intéressant était leur invité. Il avait de grandes moustaches blanches, des rides marquées, parlait fort, buvait joyeusement jusqu’à la dernière goutte de son verre, puis le remplissait aussitôt.

- « Tu es notre oncle. »

- Le plus jeune fils était particulièrement enthousiaste.

- « Nous n’avons pas de proches du côté de notre mère, mais toi, tu es vraiment notre oncle. »

- « Tu peux me voir comme un étranger ou un oncle, c’est toi qui choisis, » pensa Zoron, « mais cette nuit, je vais enlever ta mère… Je vais l’enlever, c’est sûr. »

- Le plus jeune fils ressemblait beaucoup à sa mère.

- « C’est Allé, c’est elle, » pensa Zoron, et demanda :

- « Qui est ton fiancé, garçon ? »

- La femme du jeune homme, assise à côté de lui, plut beaucoup à Zoron.

- « À ta santé. »

- Il but deux verres de vin d’affilée, puis regarda le garçon avec plus d’attention.

- Les yeux du jeune homme brillaient joyeusement, et il semblait y avoir une chanson dans ses yeux. Oui, une chanson. Zoron avait souvent remarqué que les jeunes hommes avec ce genre de regard avaient toujours une belle voix.

- « Sais-tu chanter ? »

- « Oui, je sais, » répondit le jeune homme avec enthousiasme.

- « Alors chante pour ton oncle. »

- Pendant que le garçon chantait, Zoron but encore un peu, mais il se sentit soudain pris de vertige. « Déjà ? pensa-t-il, je n’ai bu que quelques petits verres… Il vaut mieux que je m’arrête là. » Zoron n’était pas venu pour boire et faire la fête… Que le maître de maison boive… Que ses fils boivent… Mais Zoron avait un but… « Où est Allé ? »

- La vieille femme allait et venait doucement, un léger sourire aux lèvres.