HAZARASHEN

ou

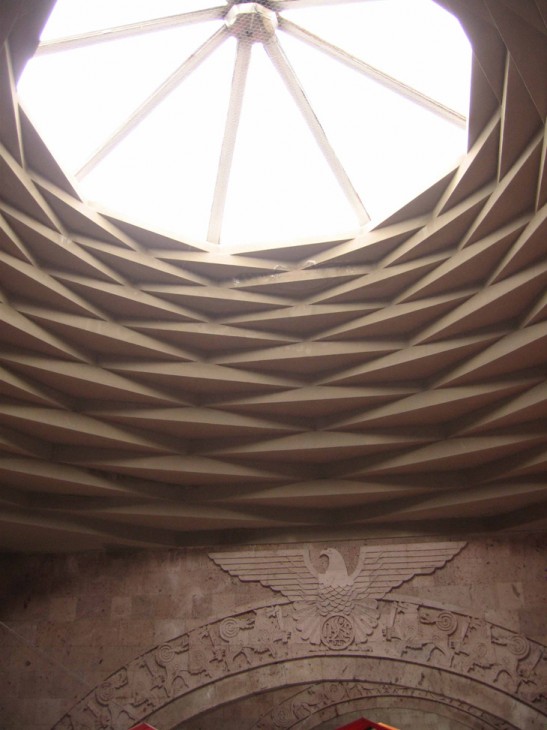

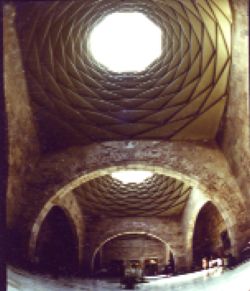

« Lorsque la lumière descend par l’ouverture du toit… »

Dans les récits antiques de la création, la victoire de la Lumière sur les Ténèbres occupe une place centrale.

À l’occasion des discussions sur les théories de la formation de l’Univers et de la Vie, Yeznik Koghbatsi (Ve siècle), dans son ouvrage « Réfutation des sectes », évoque la doctrine épicurienne de l’« Univers Éternel et Autogène », et décrit comment la lumière d’un rayon, entrant par une ouverture, éclaire la fine poussière en suspension, illustrant ainsi le commencement de la Création.

(338) Quant aux épicuriens, ils considèrent le monde comme entièrement autogène, expliquant que, primitivement, des particules de poussière flottaient, à l’image de celles qui apparaissent dans un rayon de lumière pénétrant par une lucarne. Ils affirmaient ainsi que les premiers éléments étaient des corps indivisibles et insécables, et que c’est par leur agglomération progressive que le monde s’était formé de lui-même, sans l’intervention d’un Dieu ni d’aucune Providence gouvernant le monde.

Dans les différentes régions du Haut-Plateau arménien, depuis l’Antiquité, les habitations et les édifices cultuels possédaient leurs propres sources d’éclairage naturel : les « Loysijots », ou « Lusantsuyts », autrement dit les ouvertures zénithales (yerdik). Selon les circonstances, ces ouvertures étaient recouvertes à l’extérieur d’une couche imperméable de végétation et de terre, tandis que dans les temples païens, elles étaient dotées d’un obturateur spécial, manœuvré de l’intérieur à l’aide d’une longue perche.

L’un des exemples les plus remarquables est le Hazarashen, une structure impressionnante composée de milliers de pièces de bois, formant une superposition de poutres courtes ou de rondins disposés en cadres polygonaux et rétrécissant progressivement vers l’ouverture centrale.

Outre son rôle dans l’éclairage et la ventilation, le yerdik symbolisait également la maison, ses habitants, la famille, le foyer et la fumée du foyer.

Les chroniqueurs arméniens (Yeznik, Agathange, Buzand…) et plus tard d’autres historiens ont utilisé le comptage des yerdik—ou recensement des fumées—comme méthode pour estimer la population. Ainsi, Buzand écrivait : « Vingt mille foyers arméniens ».

Les habitations traditionnelles arméniennes possèdent des toits en dôme dont l’origine remonte à l’Antiquité. Ces toits étaient construits selon deux techniques principales reposant sur une structure en bois.

La première, plus simple et rudimentaire, consistait en un assemblage de poutres posées parallèlement aux murs de la maison et se rétrécissant progressivement vers l’ouverture centrale du toit (yerdik). L’espace entre ces poutres était comblé par des planches de bois brut fendues.

Ce type de toiture était particulièrement répandu dans les régions du nord-est et dans les villages de la vallée du Çoruh et du Karabagh, où le bois de construction était relativement abondant.

On le retrouve sous plusieurs appellations : kondatsatsk, soghomatsatsk, soghomashen, mais le plus souvent sous les noms de gharnavouch et gharnaghouch.

La seconde technique, plus élaborée, reposait sur une structure en bois composée de poutres courtes ou de chevrons formant un polygone qui se resserrait progressivement vers l’ouverture centrale.

Ce type de toiture était privilégié dans les régions où le bois était rare et les précipitations abondantes, notamment en Haute-Arménie. Il est connu sous le nom de Hazarashen ou Hazarashenk.

Ce terme était couramment utilisé par les habitants de Kars, Bayazet, Bulanikh, Basen, Mush, Alashkert, Sébaste, Bayburt, Derjan, Sassoun, Leninakan, Akhalkalak, Akhaltsikh et dans d’autres localités proches de ces régions.

En fonction des régions, le hazarashen est aussi appelé dastatsatsk (notamment à Ghukasyan et dans certains villages de Leninakan), soghomakash (à Yeghegnadzor, Lori et Shabin-Karahisar), Soghomakagh (à Alaverdi) ou encore syurmakash et shushatsatsk ailleurs.

Ces différentes appellations sont souvent employées de manière interchangeable, ce qui peut prêter à confusion. Cette diversité de noms s’explique par les migrations et réinstallations successives des populations arméniennes au fil des siècles.

Parmi toutes ces appellations, c’est Hazarashen qui est resté le plus répandu et le plus fidèle à son origine. Son nom vient du fait que cette toiture était construite avec « des milliers » de morceaux de bois.

(Citation extraite de l’étude de S. V. Vardanyan, Hazarashen et son rôle dans l’architecture arménienne).

Depuis les anciens temples arméniens, où la lumière du Soleil illuminait la statue de la divinité, jusqu’aux premières habitations dotées d’une ouverture centrale (yerdik) et d’un foyer, en passant par les palais du Moyen Âge et les bâtiments modernes, Hazarashen a traversé les siècles en incarnant une quête d’élévation, orientant toujours notre regard vers le haut, vers la Lumière immaculée…

Photo de N. Chilingaryan.

Au Musée ethnographique de Sardarapat.