Dans la littérature médiévale et plus tard dans les récits de voyage des étrangers ou dans les souvenirs des écrivains arméniens, les Arewordiner sont mentionnés à diverses occasions. Les opinions divergent quant à leur appartenance ethnique. En examinant les brèves références fragmentaires dans les sources médiévales, Grigor Vantsian conclut dans un article qu’il a écrit à Berlin en novembre 1895 qu’ils n’étaient pas Arméniens, malgré certaines lignes présentes dans certains manuscrits médiévaux. Comment cette conviction concernant les Arewordiner s’est-elle formée et qui sont réellement les véritables Arewordiner ? Nous le verrons à la fin de la deuxième partie de cet article.

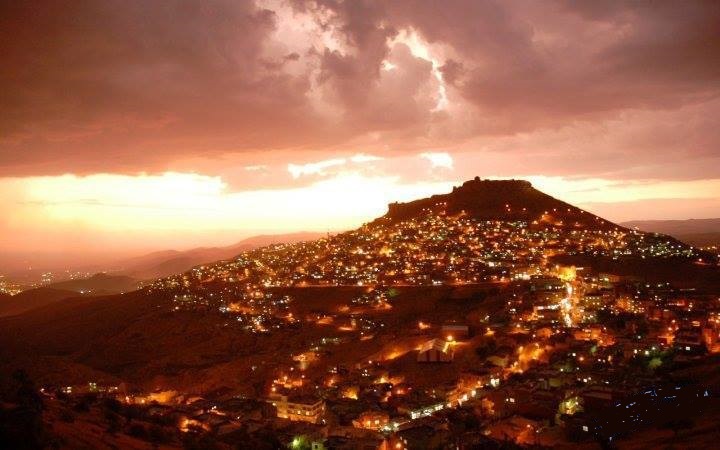

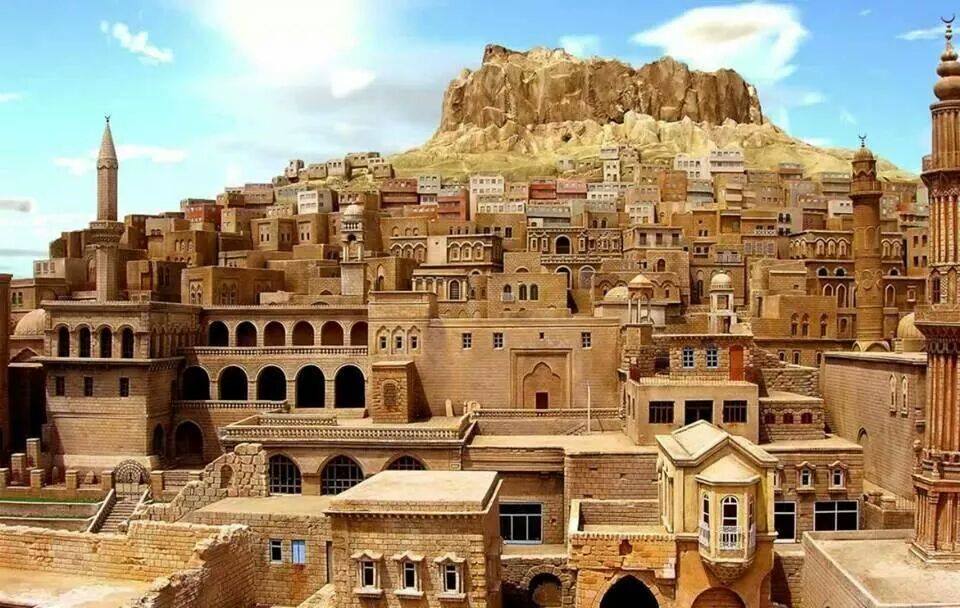

Notons que dans la Mésopotamie du Nord, à Mardin et dans ses environs, des petites communautés au nombre restreint, d’origine incertaine et pratiquant des rites secrets, appelées les « shemsin » (ce qui se traduit par « solaires »), ont été à tort nommées « Enfants du Soleil » dans différentes sources, car elles n’étaient ni chrétiennes ni musulmanes, et adoraient le soleil au lever du jour (certains les considèrent comme assyriens, d’autres comme yézidis…).

« Cette province est peuplée par une multitude d’habitants provenant de différentes nations, parmi lesquelles des Arméniens, des Chaldéens, des Nestoriens, des Jacobites, également appelés Syriaques, des Yézidis et des Chiites », mentionne Gh. Inchitchian au sujet de la province de Tigranakert-Diyarbakir (« Géographie des Grands Arméniens », page 203, Venise, 1855).

Extraits de l’article de G. Vantsian intitulé « La question des Arévordi », publié en janvier 1896 dans le numéro 1 de la revue « Hantès Amsorya » :

« Nos historiens des Xe-XIIe siècles font parfois référence, dans des fragments presque accidentels, à un peuple nommé “Arévordi”, que Nersès Chnorhali, plus tard, classa parmi les anciens Arméniens, les qualifiant de résidus païens.

Comment ces gens sont-ils restés païens si longtemps ? Comment ce vestige du peuple arménien est-il soudain réapparu sous le nom d’Arévordi ? L’histoire ne nous éclaire en rien sur ce point. Quelles sources ont servi de base à Chnorhali pour les appeler Arméniens, et quelles circonstances ont permis à ces gens de rester païens si longtemps, jusqu’à leur conversion au christianisme au XIIe siècle ? Cela reste encore mystérieux et obscur. »

La première mention historique des Arévordi nous vient de Magistros au Xe-XIe siècle.

« Si nous n’avions que la lettre de Magistros comme seule source d’information sur les Arévordi, nous n’aurions aucun fondement pour les appeler Arméniens, comme c’est maintenant généralement admis à la suite de la lettre de Chnorhali. Magistros mentionne simplement un peuple appelé Arévordi, sans préciser leur origine, leur ethnie ou leur religion antérieure. »

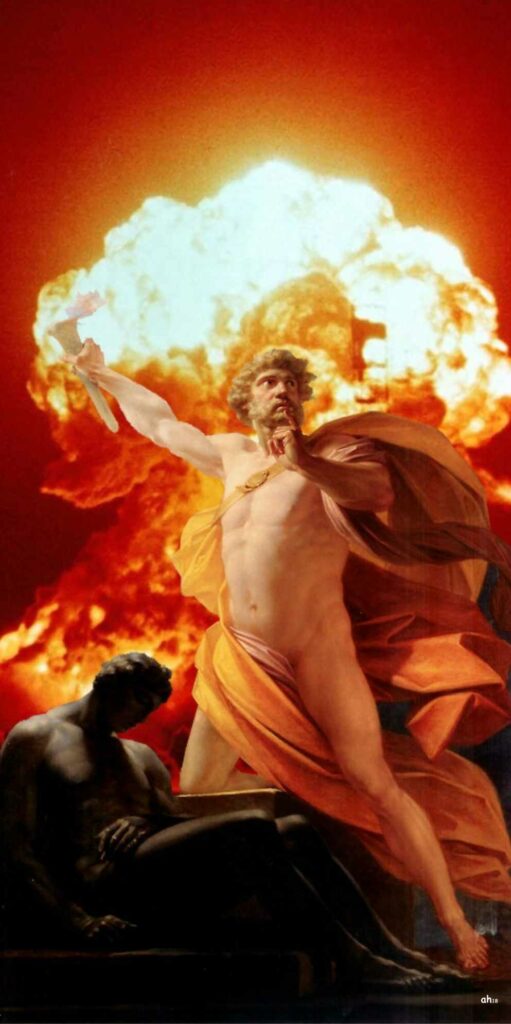

Une chose est claire : les Arévordi n’appartiennent ni aux Pauliciens ni aux Tondrakiens-Kachétiens. Ces derniers sont des dissidents chrétiens dont les disputes concernent des questions de doctrine chrétienne. En revanche, la religion des Arévordi est fondamentalement différente. Ils ne peuvent pas être qualifiés de dissidents ou d’hérétiques — ce sont des adorateurs du soleil.

Le seul lien apparent entre les Arévordi et les dissidents chrétiens réside dans le fait que les Arévordi se qualifient peut-être eux aussi « extérieurement » de chrétiens. Quant à l’influence supposée des mages zoroastriens sur eux, c’est un autre sujet, mais il est certain que leur religion ressemblait beaucoup au zoroastrisme, avec le soleil comme objet principal de leur culte.

Les propos de Magistros, disant que « même maintenant ils sont influencés par les mages », sont très discutables. Le zoroastrisme existait-il encore au XIe siècle avec suffisamment de force pour influencer d’autres peuples ? Si ce « maintenant » n’est pas une simple coïncidence, cela suggère que les Arévordi ont dû avoir une autre religion avant cela, probablement le culte des plantes, qu’ils ont continué à pratiquer jusqu’au XIVe siècle, comme nous le verrons plus tard.

Nous devons accepter avec Magistros que la religion des Arévordi ressemblait beaucoup à celle des anciens Perses, mais il est surprenant qu’il ne les assimile pas aux Perses. Il ne les appelle pas non plus zoroastriens, mais simplement « adorateurs du soleil ».

En tant qu’adorateurs du soleil et en tant que « chrétiens », les Arévordi sont, selon Magistros, un peuple unique et indépendant, une distinction que l’on ne retrouve pas chez les historiens ultérieurs.

Le deuxième témoignage, après celui de Magistros, vient de David fils d’Alavka, qui, peu avant Chnorhali (XIIe siècle), déclare explicitement que « les Pauliciens ou Mtskhniens sont le peuple des Arévordi ».

Nous avons mentionné plus haut l’explication de Magistros concernant les Pauliciens et la différence entre eux et les Arévordi. David le Vardapet ne fait aucune distinction entre les deux et les assimile. Il est probable qu’il ait lu à la fois les écrits de Magistros sur les Pauliciens et les Arévordi, mais qu’il les ait confondus par inadvertance.

Si les Arévordi étaient si proches des Pauliciens, pourquoi existait-il deux noms différents ? Cela provient évidemment de la différence fondamentale entre les Pauliciens et les Arévordi, que David le Vardapet a confondue. Selon Magistros, les Pauliciens ont été influencés par Paul de Samosate, tandis que les Arévordi l’ont été par les mages zoroastriens, un fait que David semble avoir oublié.

La première erreur revient à David le Vardapet, la deuxième, plus grave, à Chnorhali, le troisième à évoquer les Arévordi. Ce qui est frappant, c’est que, déjà à l’époque de Magistros, les Arévordi se déclaraient chrétiens, mais un siècle plus tard, sous Chnorhali, ils rejoignent l’Église arménienne. Chnorhali donne des instructions détaillées à l’évêque auxiliaire de Samosate pour leur baptême et leur éducation morale dans sa lettre « Sur la conversion des Arévordi ».

Les Arévordi apparaissent ici sous un jour entièrement nouveau. Chnorhali les qualifie d’« arméniens par la langue et par l’origine », affirmant qu’ils auraient échappé au baptême à l’époque de Grégoire l’Illuminateur et seraient restés païens jusqu’à son époque.

Si l’on considère cette question sous un autre angle, il semble improbable qu’il ait pu y avoir des Arméniens païens jusqu’à l’époque de Chnorhali. Le dernier paganisme arménien que nous connaissons remonte au Ve siècle, à l’époque de Mesrop, qui l’a éliminé en le frappant d’un coup fatal. La bataille de Vardanants a marqué la victoire définitive du christianisme, tant sur le plan politique que religieux. Comment les adorateurs du soleil arméniens auraient-ils pu survivre jusqu’au XIIe siècle, malgré les efforts des Grégoire, Nersès et Mesrop ? Cela semble peu probable.

Rappelons que le paganisme arménien disposait d’un clergé puissant et organisé, alors que chez les Arévordi, il n’en subsiste aucune trace.

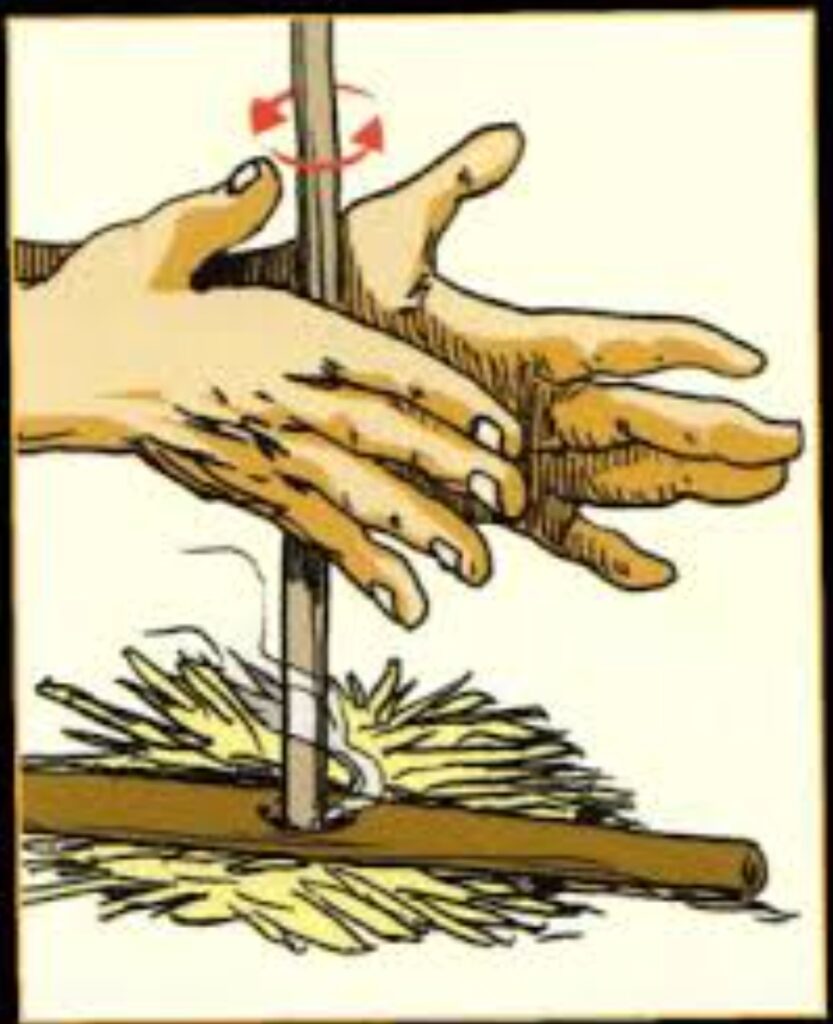

Chnorhali donne des instructions précises pour leur éducation morale, séparant hommes, femmes et enfants, mais il ne mentionne ni prêtres ni mages, ce que les Arévordi auraient nécessairement eu s’ils étaient des païens arméniens. Au contraire, au XIVe siècle, il est attesté qu’ils n’avaient pas de prêtres, mais qu’ils « transmettaient de père en fils ce que leurs ancêtres avaient appris des mages zoroastriens ».

Le quatrième témoignage provient de Mkhitar Catholicos, qui écrit à Pap qu’« à cette époque (milieu du XIVe siècle), il y avait encore des Arévordi à Manazkert ».

Au même XIVe siècle, Mkhitar d’Aparan écrit :

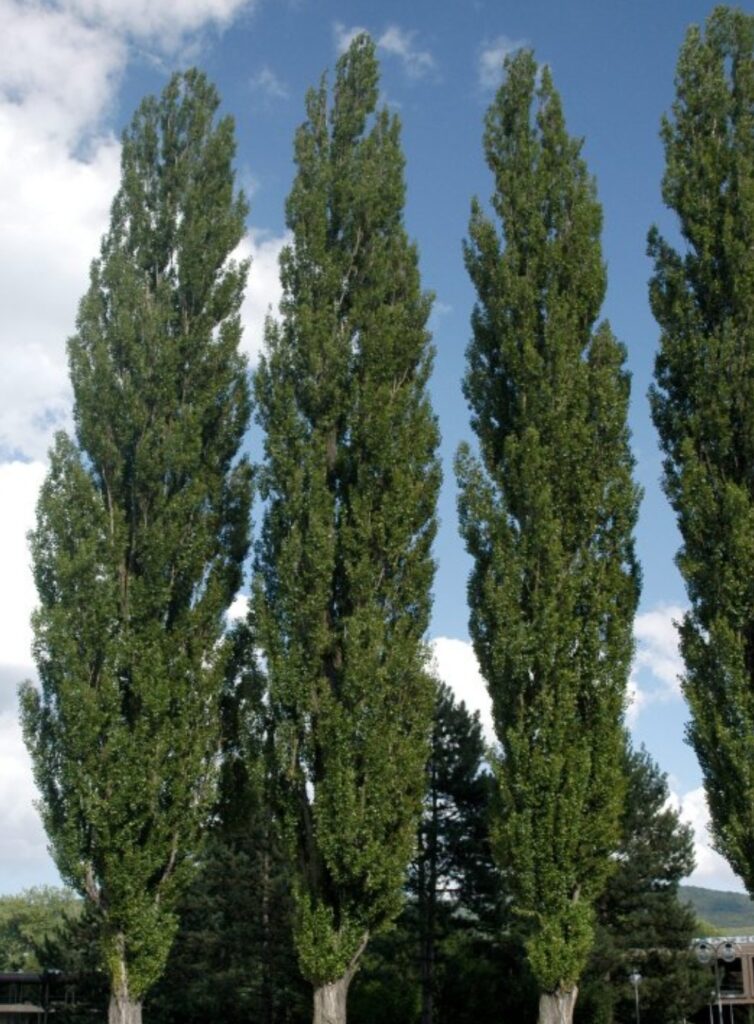

« Certains Haykazouni et adorateurs du soleil parlant arménien, appelés Arévordi, n’ont ni écritures ni éducation (et si ce sont des Arméniens, pourquoi n’ont-ils pas cela ?), mais enseignent par tradition ce que leurs ancêtres ont appris des mages zoroastriens. Ils honorent le soleil et vénèrent les peupliers, les lys, le coton et d’autres objets qu’ils placent face au soleil. Ils se considèrent nobles et purs dans leurs actions et leurs croyances. Ils font des offrandes pour les défunts, qu’ils apportent à l’Église arménienne. Leur chef est appelé “Hazrpet”, et deux fois par an ou plus, hommes et femmes, fils et filles, se rassemblent dans une fosse sombre et… »

La source la plus précieuse concernant les Arévordi nous vient de cette personne, qui fournit des détails extrêmement importants sur leur religion et leurs coutumes. D’après le style du récit, il semble qu’elle connaissait les Arévordi de près, ce qui augmente encore la valeur de son témoignage, bien que cela ne s’applique pas à tout. Tout ce qu’elle a vu de ses propres yeux est incontestable, surtout que cela est confirmé par d’autres sources. Cependant, ce qui est problématique, c’est qu’elle ne se contente pas de rapporter ce qu’elle a vu, mais propose également des interprétations historiques.

Par exemple, elle affirme que des Arévordi arméniens ont existé, dont les ancêtres auraient appris leur religion directement de Zoroastre : « transmis par le mage Zoroastre… ».

Aparanetsi semble connaître les lettres de Chnorhali et de Magistros et les relie avec soin. Il accepte, comme Chnorhali, que les Arévordi soient arméniens, et comme Magistros, que leur religion soit zoroastrienne. Cependant, il oublie que selon Magistros, les Arévordi n’ont pas été influencés directement par Zoroastre, mais par ses mages successeurs, alors qu’Aparanetsi attribue cela à Zoroastre lui-même.

Le débat sur l’origine des Arévordi devient donc de plus en plus complexe et embrouillé, bien que toutes les informations, exactes ou erronées, proviennent de Magistros ou de Chnorhali. Cependant, la plupart des sources ne confirment pas que les Arévordi soient arméniens, mais les considèrent comme un peuple distinct. Le fait que le terme « arménien » soit associé au nom « Arévordi » uniquement dans les témoignages de Chnorhali et d’Aparanetsi laisse entrevoir une ambiguïté qui mérite d’être éclaircie.

Il reste également incompréhensible pourquoi un Arménien se serait appelé « Arévordi ». Est-ce à cause de son adoration du soleil ? Pourquoi les anciens Arméniens païens ne se désignaient-ils pas ainsi avant le christianisme, alors que leurs descendants supposés apparaissent sous ce nouveau nom au XIIe siècle ?

Le nom « Arévordi » semble désigner une ethnie plutôt qu’une religion, car dans presque tous les témoignages, leur religion est mentionnée séparément. Si « Arévordi » désignait leur religion, ce nom aurait dû disparaître après leur conversion au christianisme. Pourtant, plusieurs siècles après leur conversion, les historiens continuent de les désigner ainsi, en tant que peuple distinct, comparable aux Turcs ou aux Arméniens.

« La femme ne fait confiance ni à l’Arévordi,

Ni au Turc, ni à l’Arménien,

Celui qu’elle aime, c’est sa foi »,

écrit le poète Jean de Tlkurantz au XIVe siècle. Dans ces vers, les Arévordi, les Turcs et les Arméniens sont présentés comme des groupes ethniques bien distincts.

À la fin du XIVe siècle, Thomas de Metsop décrit Tamerlan : « Il arriva à Mardin (en Mésopotamie), détruisit la ville et quatre villages païens arévordi : Shol, Shemaghakh, Safar et Maraghah, les détruisant complètement. Plus tard, ils réapparurent à Mardin et à Amid ». Le père Inchichian ajoute : « Ils se trouvent encore aujourd’hui dans les provinces de Mésopotamie » (Histoire ancienne, vol. III, p. 161).

Le témoignage d’Aparanetsi sur les plantes vénérées par les Arévordi est complété par « le chanteur botaniste » David de Saladzor, avec ces vers intéressants :

« La camomille, l’iris et le chardon attendent l’Arévordi.

Leur troupe est différente, ils tournent avec le soleil. »

Voici donc les fragments d’information que nous avons sur les Arévordi. En les rassemblant, nous allons essayer de clarifier la question de leur appartenance ethnique.

Magistros, dans la même lettre où il parle des Arévordi, reste froid et indifférent. Mais lorsqu’il évoque les Tondrakiens, il change immédiatement de ton, les appelant maudits, racines du mal, etc. (voir extrait précédent). L’attitude de Chnorhali est même marquée par l’indifférence : « et si leur conversion (celle des Arévordi au christianisme) est réelle… et qu’ils retournent ensuite à leur état antérieur, cela ne nous portera aucun préjudice ». Selon moi, cet élément montre clairement que les Arévordi n’étaient pas arméniens et, en tant qu’étrangers, ils ne représentaient aucun danger ni menace pour les Arméniens autochtones, bien qu’ils aient été relativement nombreux. Il y avait des Arévordi à Mardin, dans les quatre villages alentours, à Samosate, et même à Manazkert. Mais étant des étrangers sans danger pour la foi chrétienne et l’intégrité nationale, ils vivaient sans persécution, contrairement aux hérétiques arméniens, aux catholiques arméniens et, plus récemment, aux protestants arméniens, qui n’ont pas échappé à de sévères persécutions. C’est pourquoi le témoignage de David, fils d’Alavka, affirmant que « les Pauliciens ou Mtsghnénis sont le peuple des Arévordi », doit être considéré comme infondé.

Finalement, les témoignages de huit personnes des XIe-XIVe siècles nous mènent à cette conclusion :

a. Six d’entre eux parlent des Arévordi comme d’un peuple distinct.

b. Seul Chnorhali les appelle arméniens sans fondement, induisant également Aparanetsi en erreur.

c. La description de leurs mœurs, de leur religion et de leurs coutumes montre clairement qu’ils n’étaient pas arméniens et qu’il était impossible pour des païens arméniens de subsister jusqu’au XIVe siècle.

Après avoir étudié les informations sur les Arévordi, nous arrivons à la conclusion qu’il s’agissait d’un peuple étranger nouvellement arrivé. Leur nom « Arévordi », qui a une empreinte orientale, et le fait que les historiens disent qu’ils étaient influencés par les zoroastriens, montrent qu’ils ont migré depuis l’Est — la Perse — vers la Mésopotamie et l’Arménie. Ils avaient un « chef », appelé « Hazrpet », probablement le chef de leur tribu, ce qui indique une organisation tribale.

Leur religion présente des aspects étonnants. Ils n’avaient pas de clergé, adoraient le soleil et les fleurs qui « se tournent vers le soleil », principalement le tournesol. Ils vénéraient également, selon les témoignages, le lys, le coton, la camomille, le chardon, l’iris et le peuplier.

En même temps, ils se considéraient chrétiens et versaient la dîme aux prêtres arméniens. Les Arévordi semblent être un peuple raffiné, adorant le soleil et les belles fleurs, comme l’atteste Aparanetsi, qui dit qu’ils « se comparaient eux-mêmes à ces fleurs par leur foi et leurs actions nobles et parfumées ».

En résumé :

a. Les Arévordi ne sont pas arméniens.

b. Ils ne sont pas des sectaires chrétiens.

c. Leur religion ne peut être assimilée au zoroastrisme.

d. Avec les éléments disponibles actuellement, il est difficile de déterminer leur origine.

La suite dans l’article ci-dessous