HAYKAR

OU

HATSAR : « LE PIERRE DU PEUPLE ARMÉNIEN DANS LE MONDE ÉTERNEL »

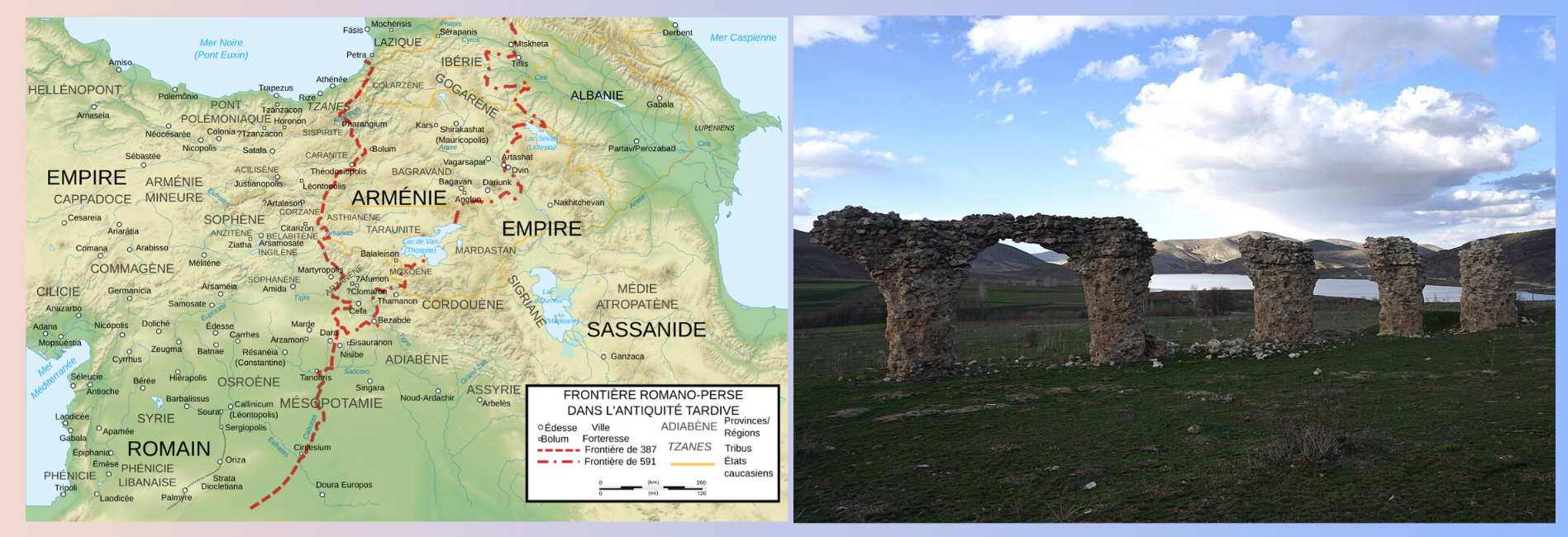

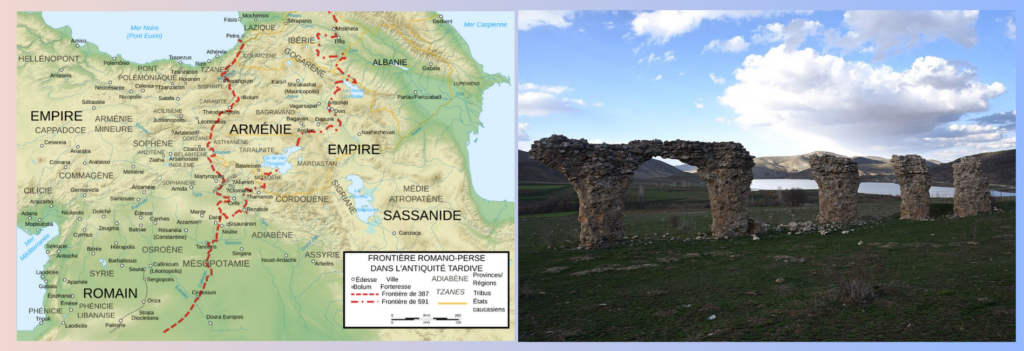

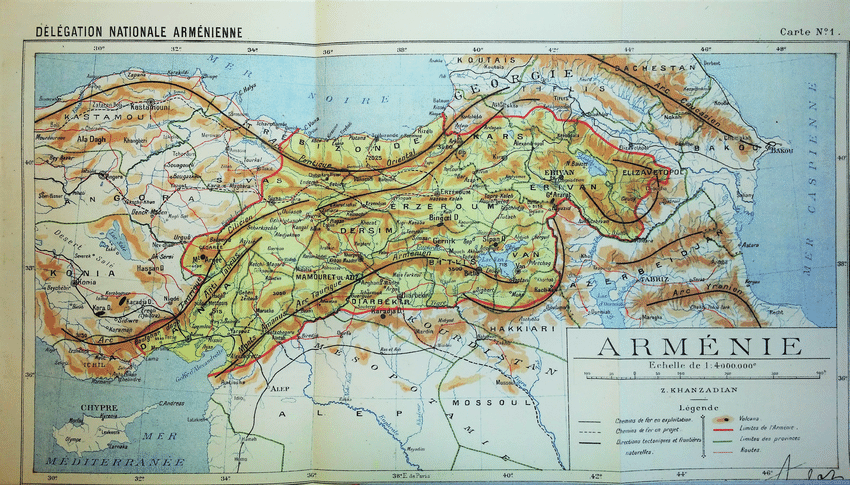

Le Haut-Plateau arménien, célèbre pour ses eaux minérales aux vertus curatives, est également à l’origine de l’histoire de l’extraction et du travail des métaux grâce à ses riches ressources minières.

Grâce à ses gisements abondants en pierres et en métaux, l’usage d’outils métalliques était déjà répandu dès les Ve et IVe millénaires av. J.-C. Les plus anciens spécimens ont été découverts sur les rives du lac de Van, dans la région d’Angeghtoun, dans la plaine de l’Ararat, ainsi que sur les rives du lac d’Ourmia…

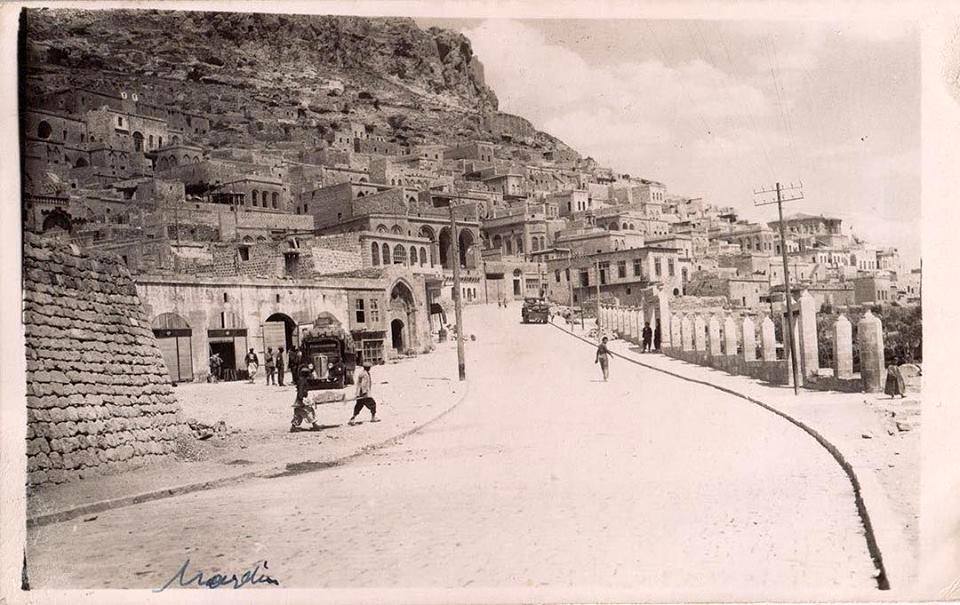

Au IIIe millénaire av. J.-C., la Mésopotamie arménienne, le Rchtounik, Djoulamerk et Sassoun constituaient des « réserves de métaux » pour les pays de l’Ancien Orient. Plus tard, au IIe millénaire av. J.-C., ces régions occupaient une place de premier plan dans l’extraction et l’échange des métaux.

Les découvertes archéologiques de Litchachen, Metsamor et Karmir Blur, ainsi que dans les environs du lac de Van, la plaine d’Erzinga et d’autres sites du Haut-Plateau arménien, témoignent d’un haut niveau de développement dans l’artisanat métallurgique.

De nombreux témoignages à travers les siècles, dans les écrits d’historiens arméniens et étrangers, confirment l’abondance et la qualité des ressources minières d’Arménie. Moïse de Khorène (dans Histoire des Arméniens, I, 23), en louant les Ancêtres et en exaltant le grand Tigrane, mentionne qu’il a accru les « réserves d’or et d’argent » (« Մթերս ոսկւոյ եւ արծաթոյ բազմացոյց »).

L’écrivain, naturaliste, philosophe et général romain Pline l’Ancien, qui vécut au Ier siècle, mentionne dans son ouvrage Histoire naturelle les pigments et les minéraux utilisés pour leur fabrication, citant notamment les mines d’Arménie (« Hanc Armenia ») et les matériaux de haute qualité qui en étaient extraits.

Lapis-lazuli, dont l’éclat bleu intense ne s’est jamais terni à travers les millénaires, est mentionné dans les premières sources écrites, y compris l’Épopée de Gilgamesh. Il a traversé l’histoire depuis l’Égypte et la Mésopotamie jusqu’à nous, souvent associé à des propriétés magiques dans les récits qui l’entourent. Rien qu’à Ebla, l’un des grands centres de la culture hourrite, situé à environ 60 kilomètres au sud d’Alep, on a retrouvé 25 kilogrammes de lapis-lazuli. Ce précieux minerai provenait des matières premières acheminées depuis l’Arménie.

Le lapis-lazuli, cette pierre bleue « légendaire » utilisée depuis 6 000 ans, était considéré comme un gage de santé, de courage, de réussite et de victoire. Il servait également de talisman protecteur contre le mal et était perçu comme un moyen de connexion à la « sagesse céleste », favorisant l’éveil spirituel et le stimulant.

L’un des plus éminents philosophes de la Grèce antique, Théophraste (371 av. J.-C. – 288 av. J.-C.), disciple talentueux d’Aristote, naturaliste, botaniste et alchimiste, mentionne dans son étude sur les pierres l’existence de minéraux importés d’Arménie, notamment ceux utilisés pour la fabrication de sceaux et d’autres usages. Il évoque également une certaine « terre » transportée depuis la Cilicie qui, une fois bouillie, devient adhésive et, appliquée sur les vignes, les protège des parasites.

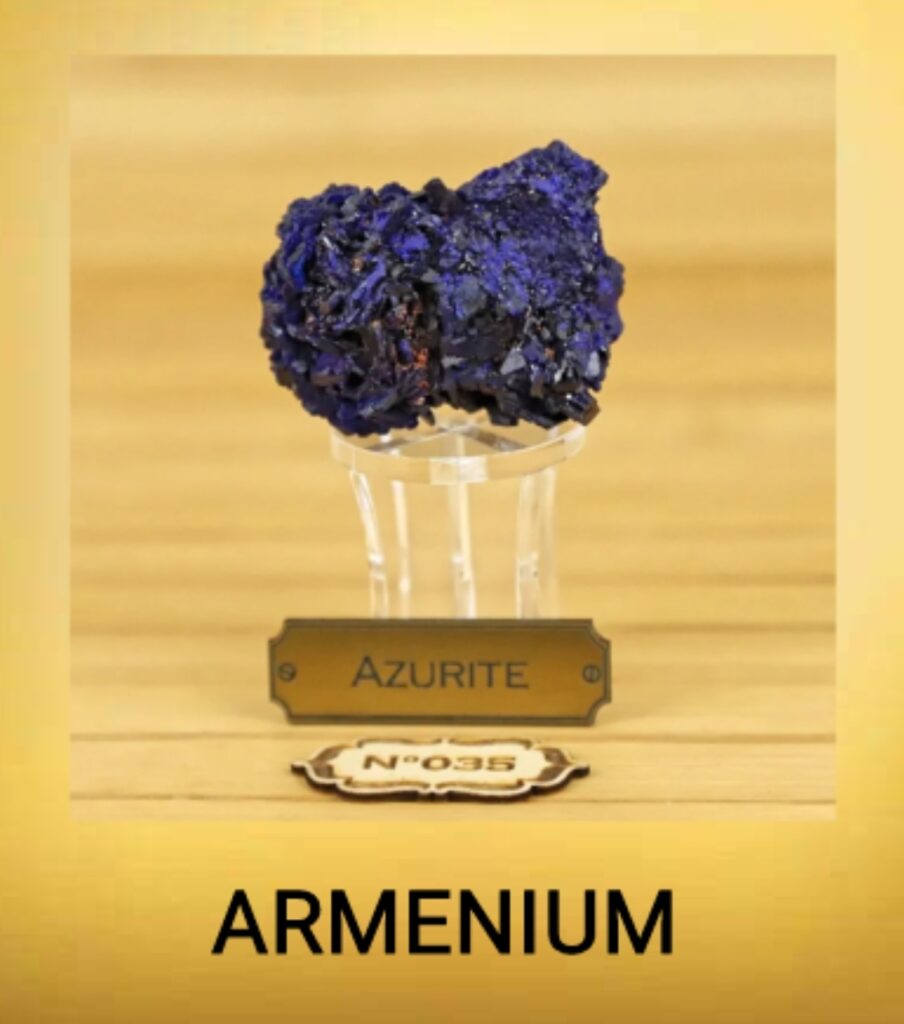

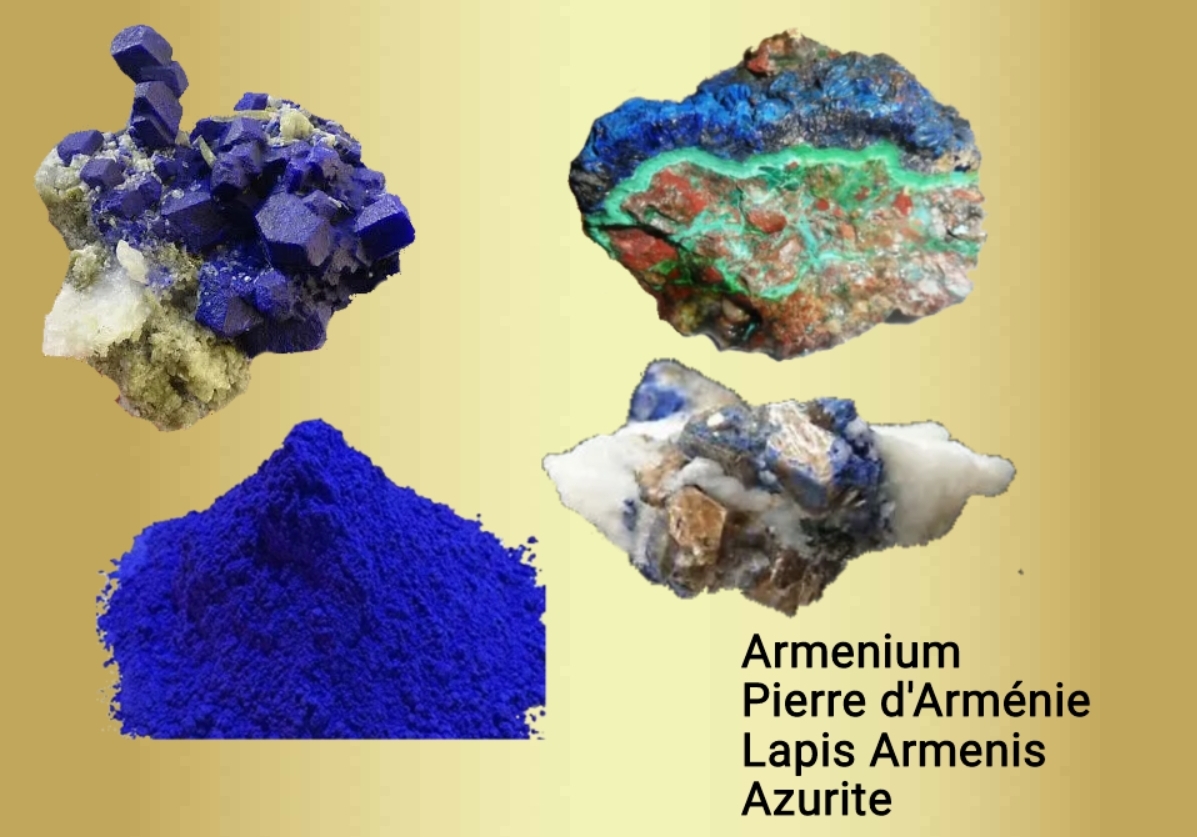

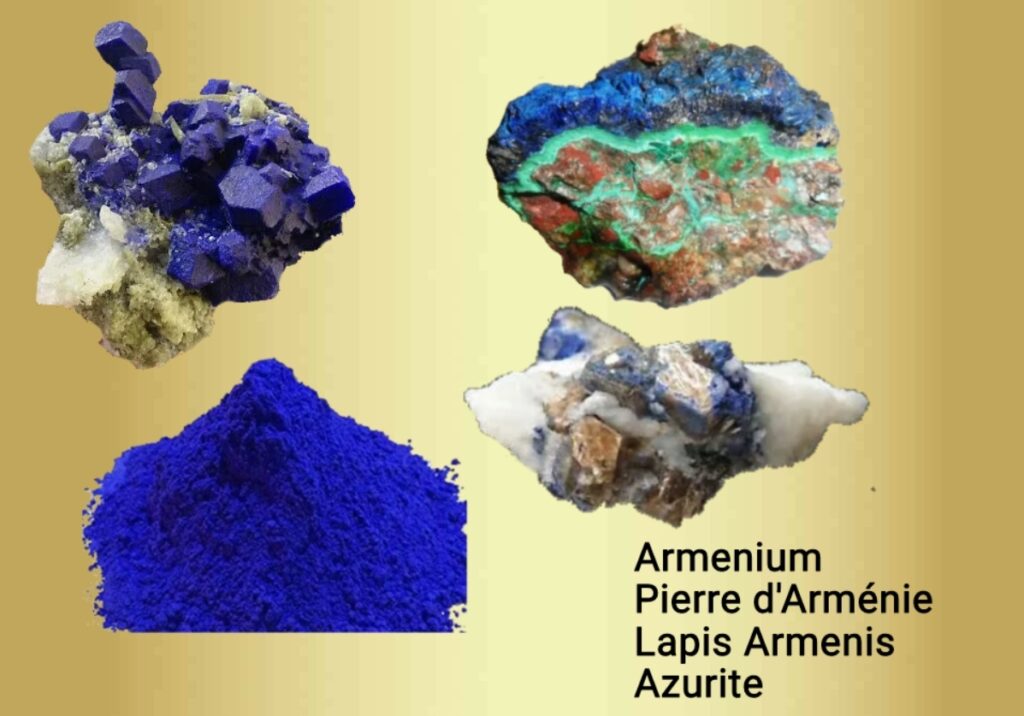

Le célèbre lapis-lazuli était appelé par Théophraste « pierre d’Arménie », « Lapis Armenis », également connu sous le nom d’« Arménium », soit « pierre haïkienne ».

Au Moyen Âge et à la Renaissance, cette pierre était toujours désignée sous le nom de « pierre d’Arménie » ou encore « bleu des montagnes ».

En 1824, le géologue et minéralogiste François Sulpice Beudant, s’appuyant sur sa couleur, le nomme « azurite ».

Dans les études médicales, une autre substance réputée était le Haïkav ou « Kaolin arménien », appelé « terre haïkienne » par Galien.

Différents auteurs ont parfois confondu les diverses « terres arméniennes », qualifiées tour à tour de bleutées, dorées ou rouge-jaune, qui jouissaient d’une grande renommée depuis l’Antiquité.

Pline l’Ancien mentionne les gisements d’eau minérale d’Arménie (Livre 33, 15) et souligne que la meilleure « Chrysocolle » – un minerai traversé de veines aurifères – provenait d’Arménie (Livre 34, 5), ce que confirme Ghévond Alishan.

Dans le Livre 35 de son volumineux traité, Pline évoque l’Arménium (l’azurite). Il écrit (d’après ma traduction) :

« L’Arménie exporte une substance qui porte son nom. C’est une pierre proche de la chrysocolle, tendant davantage vers le bleu.

… En médecine, elle est exclusivement utilisée pour le soin du cuir chevelu et, en particulier, des cils (bol d’Arménie). »

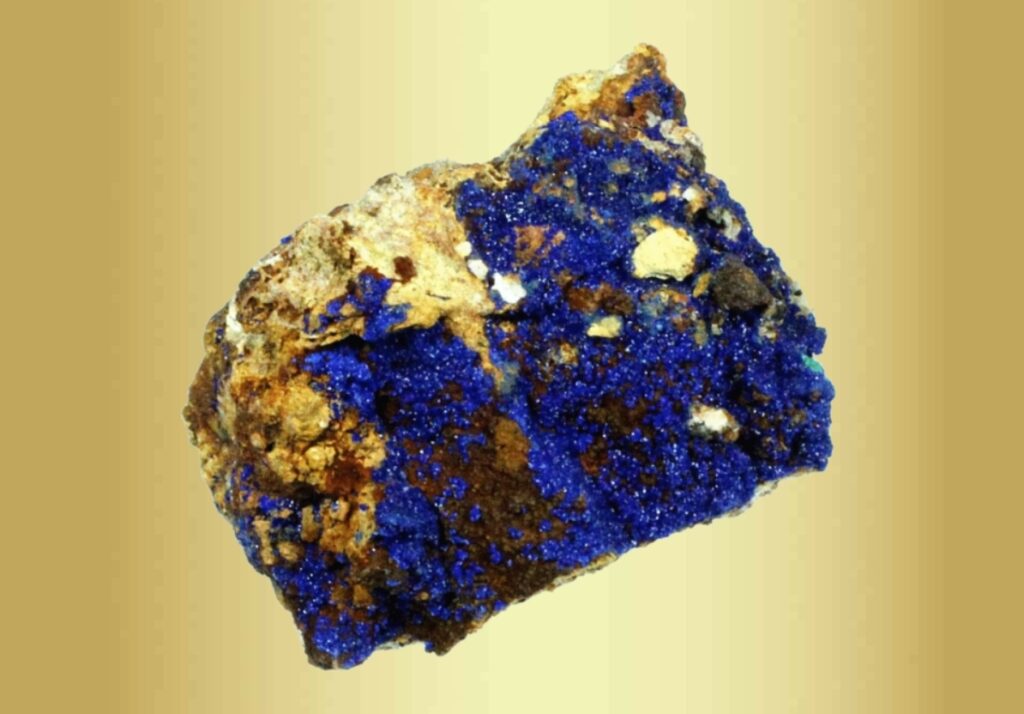

Depuis l’Antiquité, les structures cristallines, formées par diverses combinaisons chimiques et des proportions variées de cuivre, d’oxygène et d’autres éléments, accompagnent l’humanité, fusionnant et donnant naissance à de nouvelles propriétés.

Le cuivre arsénicé (pouvant être identifié comme la** cuprite arsénicale**), dont la structure cristalline arbore une teinte proche du lapis-lazuli, est une substance aux multiples usages. Bien que hautement toxique, il a été largement utilisé dans divers domaines.

Outre les amulettes et les bijoux, la pierre arménienne (Haïkar) servait aussi de pigment.

Parmi les nombreuses poudres et pierres, incolores ou colorées, employées en médecine, pour la fabrication de miroirs et d’autres usages, citons quelques-unes d’après les dictionnaires arméniens anciens…

Les traités médicaux médiévaux rappellent :

« Lapis-lazuli : pierre précieuse d’un bleu profond, appartenant à la famille des silicates, dont on extrayait autrefois le pigment azur (Lapis lazulite) » (S. Malkhassian, Dictionnaire explicatif arménien).

« Hachar : une pierre originaire du pays d’Arménie » (Nouveau dictionnaire de la langue arménienne).

« Haïkar : une variété de pierre précieuse, d’un bleu profond et tendre, semblable au lapis-lazuli » (Arménite, Pierre d’Arménie).

« Gojazm : pierre précieuse opaque d’un bleu intense, parcourue de veines dorées. Il en existe aussi une variété jaune » (Ligourion).

« Lapis-lazuli : pigment bleu de grande qualité extrait du Gojazm ».